В.А.

Черешнев, В.Н. Чарушин

Сегодня

в России едва ли найдется научный

коллектив, который за прошедшие 10 лет ни

разу не обращался в РФФИ - крупнейший

Российский фонд поддержки

фундаментальной науки. В самые трудные

годы экономических реформ Фонд оказывал

самую действенную помощь в

финансировании инициативных научных

проектов, участии российских ученых в

конференциях за рубежом, приобретении и

содержании уникального оборудования,

издании книг, развитии электронных

библиотек и телекоммуникаций и других

видах научной деятельности. В последние

годы все большее значение приобретают

новые направления в работе РФФИ, среди

которых мы хотели бы подробнее

остановиться на региональных конкурсах.

Хотя они занимают пока сравнительно

малое место в общей структуре

финансирования (рис. 1), их значение

неуклонно растет.

Идея паритетного

финансирования научных проектов из

средств федерального и регионального

бюджетов становится все более

привлекательной для региональной

политической элиты, стремительно

увеличивая число регионов,

присоединившихся к региональным

конкурсам РФФИ (рис. 2 и 3).

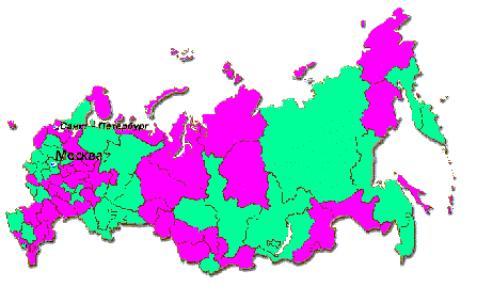

Рис. 3

Области,

участвующие в региональных конкурсах

РФФИ,

представлены

на карте России зеленым цветом

В

2000 г., когда по инициативе Уральского

отделения впервые была достигнута

договоренность между РФФИ и

администрациями 7 российских регионов (Свердловская,

Пермская, Челябинская, Оренбургская и

Курганская области, республики Коми и

Удмуртия) о проведении регионального

конкурса РФФИ «Урал», многое

организаторам представлялось неясным: и

как скажется его проведение на участие в

основных конкурсах РФФИ, и каков будет

отклик ученых, и выполнят ли регионы

свои обязательства – оснований для

сомнений в успехе конкурса было более,

чем достаточно. Эти опасения, к счастью,

не оправдались – по числу поступивших

заявок РФФИ «Урал» сразу стал самым

крупным региональным проектом (рис. 4).

По

объемам договоров, заключенных

администрациями регионов с РФФИ,

конкурс РФФИ-«УРАЛ» также имел неплохие

перспективы (рис. 5).

К

сожалению, в первый год не удалось

использовать все имеющиеся ресурсы,

поскольку барьер экспертизы РФФИ

преодолели только 230 проектов на общую

сумму свыше 27 млн. руб. (на рис. 6 показано,

как они распределены по областям).

Значительные

средства были выделены в Свердловской,

Пермской и Челябинской областях (рис. 7, и

следует отметить, что вклад этих

регионов оказался даже несколько выше,

чем вклад РФФИ (рис. 8).

В

этом году конкурс инициативных проектов

РФФИ «Урал» проводится второй раз и уже

ясно, что участие Уральского региона в

конкурсах 2001 года оказалось правильным

и своевременным шагом: география

региональных конкурсов и объемы их

финансирования расширяются (рис. 3 и 9).

Доля

РФФИ «Урал» остается пока достаточно

высокой, в том числе и в дополнительных

конкурсах, которые проводились в 2002 году,

причем как по числу заявок (рис. 10), так и

по количеству полученных грантов (рис.

11).

Если

проследить за динамикой финансирования

конкурса РФФИ «Урал» в 2001 и 2002 годах, то

она, в целом, представляется

обнадеживающей: из диаграммы видно, что

в Свердловской и, особенно, в Пермской

областях достигнуты ощутимые приросты

объемов финансирования, в остальных

регионах - количество и объемы

выделенных средств сохранились на

уровне прошлого года (рис. 12).

Конкурс

становится все более популярным, растет

объем его финансирования (рис. 13), но еще

быстрее растет количество участников (рис.

14 и 15), и сегодня в Свердловской области,

к примеру, мы имеем дело с противоположной

по отношению к первому году проблемой,

когда число грантов, рекомендованных

экспертными советами Фонда к

финансированию, значительно превысило

возможности той строки в областном

бюджете, которую утвердило

Законодательное собрание области.

Рис.

14

Губернатор

Челябинской области П.И. Сумин

с

победителями конкурса грантов РФФИ «Урал»

Рис.

15

Губернатор

Свердловской области Э.Э. Россель РАН,

председатель УрО РАН

академик В.А.

Черешнев и

председатель экспертного совета

академик

Н.А. Ватолин вручают дипломы

победителям конкурса

Что

касается содержательной стороны

исследований, выполняемых в рамках

конкурса РФФИ «Урал», то следует

отметить, что у нас представлены все 7

направлений, по которым РФФИ

финансирует основной конкурс

инициативных проектов. Приведем для

иллюстрации некоторые примеры.

В

Институте математики и механики УрО РАН

ведутся работы по решению задач

управления с элементами

неопределенности (рис. 16).

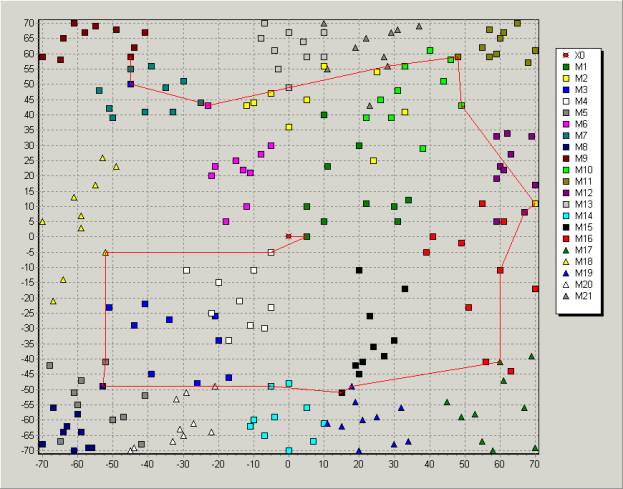

Рис.

16

Решение

задач управления с элементами

неопределенности

(руководитель

– чл.-корр. А.Г. Ченцов, Институт

математики

и

механики УрО РАН )

Рисунок

16 иллюстрирует итерационный метод

решения маршрутной задачи путем

последовательного обхода конечных

множеств на плоскости: критерием здесь

является сумма длин перемещений. Это

фундаментальное исследование может

иметь важное практическое приложение,

позволяя проводить анализ

производственной деятельности

предприятий,

состояния региональной

и государственной экономики и

разработку

сценариев и прогнозов краткосрочного и

долгосрочного развития.

Другой

пример. В Удмуртии предполагается

строительство объекта по утилизации

твердотопливных ракетных двигателей.

Задача повышения достоверности и

оперативности прогнозирования

последствий химических аварий решается

в рамках выполняемого проекта (грант

01-01-96444, руководитель - М.В. Колодкин,

Удмуртский госуниверситет, г. Ижевск) на

основе построения физико-математических

моделей, адекватно описывающих

физические процессы при авариях, а также

создания проблемно-ориентированного

программного комплекса для

параллельных систем с распределенной

памятью. Результатом работы является

карта местности, в которой на основе

расчетов обозначены соответствующие

уровни зон риска (рис. 17). Ясно, что

администрация региона крайне

заинтересована в получении научно

обоснованных прогнозов.

Рис.

17.

Результирующие

уровни риска

(Зона

безопасности отвечает величинам менее 10-5).

Активно

участвуют в региональном конкурсе РФФИ

«Урал» академические институты и

вузовские научные коллективы

физического профиля: Институт физики

металлов, Институт теплофизики,

Институт электрофизики, Уральский

государственный технический

университет, Физико-технический

институт (г. Ижевск), Институт

машиноведения и другие. Приведу

несколько примеров, показывающих

специфику регионального конкурса РФФИ «Урал».

Вполне понятно, что администрации

регионов, прежде всего, интересуют те

работы, которые в обозримом

будущем могут быть реализованы на

практике. Но если исследования ведутся

на переднем крае науки и отвечают самым

высоким научным критериям, они также

встречают поддержку регионов. Так,

в Институте физики металлов в рамках

проекта № 01-02-96429 (руководитель - член-корреспондент

РАН В.В.Устинов) ведутся работы по

созданию и изучению гетероструктур на

основе магнитных и немагнитных

полупроводников, в которых реализована

управляемая магнитным полем генерация

электромагнитных волн миллиметрового

диапазона (рис 18). Результаты работы

открывают перспективу создания лазеров

нового типа, перестраиваемых по частоте

магнитным полем!

Рис.

18.

Новые

магнитные наногетероструктуры с

уникальными спин-транспортными

свойствами: физические основы и

технологии получения.

В

том же Институте физики металлов,

имеющем огромный опыт в изучении

проблем дефектоскопии, в рамках проекта

№ 01-02096410 (руководитель – д.ф.-м. н. А.Б.

Ринкевич) развит

метод цифровой фильтрации сигналов на

основе дискретного преобразования.

Метод будет применяться для обнаружения

и локализации трещин, раковин, а также

контроля качества сварных швов в

металлических изделиях путем анализа

ультразвуковых полей на поверхности

объектов контроля, что повысит

достоверность обнаружения дефектов.

Активно

ведутся по созданию новых магнитных

материалов. Разработан метод

термомагнитной обработки магнитомягких

аморфных сплавов на основе кобальта,

позволяющий управлять доменной

структурой и подвижностью доменных

границ в этих материалах (проект

№ 01-02-96442, руководитель – доктор

технических наук Г.С. Корзунин).

Использование феррозондов с

сердечниками из прошедшего

предложенную обработку сплава

обеспечило увеличение точности и

надежности работы инклинометрического

модуля «Горизонт» в геофизических

исследованиях нефтегазовых

месторождений.

В

целом, проблемы материаловедения,

получения новых материалов занимают

значительное место в работах,

выполняемых в рамках регионального

конкурса РФФИ «Урал». Успешно

развивается химия карбидных соединений

алюминия, титана и кремния, реализуемая

в экстремальных условиях (к.х.н. Ю.И.

Рябков, ИХ Коми НЦ УрО РАН).

Имеется

немало примеров успешного

междисциплинарного сотрудничества

уральских ученых с другими институтами.

Так, к примеру, новые комплексы металлов

с органическими лигандами, обладающие

интересными магнитными свойствами, были

получены в рамках одного из проектов

РФФИ «Урал» в Институте органического

синтеза УрО РАН (академик О.Н. Чупахин с

сотр.) и Институте неорганической химии

РАН (член-корреспондент И.Л. Еременко с

сотр.) (рис. 19).

Рис.

19.

Новые

комплексы органических лигандов с

никелем

Особого внимания заслуживают работы

по асимметрическому синтезу оптически

активных веществ. Так, в рамках гранта

РФФИ «Урал» № 00-03-32776

(руководитель – д.х.н. В.П. Краснов) найдены

эффективные способы получения

индивидуальных стереоизомеров

гетероциклических аминов – ключевых

интермедиатов синтеза биологически

активных веществ, в частности

антибиотика нового поколения «левофлоксацина»,

причем работа отвечает самым

современным тенденциям развития химико-фармацевтической

отрасли (рис. 20).

Рис.

20.

Трудно

переоценить работы биологов Института

экологии растений и животных УрО РАН по

изучению видовых комплексов наземных

животных естественных

и

техногенных ландшафтов Урала. В

рамках гранта № 01-04-96406 (руководитель

д.б.н. В.Л.

Вершинин)

начато уточнение видового состава

сообществ беспозвоночных, амфибий,

рептилий, мелких млекопитающих на

территории Свердловской области.

В

ходе первого этапа полевых исследований

получены новые уникальные данные по

распространению и обилию наземных

животных в том числе и 9-ти видов,

включенных в Красную книгу Среднего

Урала (рис. 21).

Рис.

21.

Видовые

комплексы наземных животных

естественных

и

техногенных ландшафтов Урала

И,

конечно, изучение природных ресусов

Урала занимает важное место в

исследовательских работах ученых в

рамках конкурса РФФИ «Урал» по

направлению «науки о Земле». Так, в

ходе исследований хромитоносных

массивов Урала (грант РФФИ «Урал» №

01-05-96444, руководитель

И.С. Чащухин) показана эволюция

состава вмещающих ультрамафитов и

установлено место хромитообразования в

сложной истории формирования и

преобразования этих пород. Предложена

генетическая классификация хромитовых

месторождений в альпинотипных

ультрамафитах. Показано, что наиболее

четко генетические типы хромитового

оруденения различаются по

закономерностям состава рудообразующей

хромшпинели, прежде всего, по характеру

изоморфизма трехвалентных катионов.

Разработанный

подход стал основой для выяснения

генетической природы хромитового

оруденения и оценки потенциальной

рудоносности ультрамафитов

Алапаевского массива, история изучения

которого длится уже более 100 лет. В конце XIX

века здесь были открыты и частично

разрабатывались мелкие месторождения и

рудопроявления, которых к настоящему

времени насчитывается более 80 (рис.22).

Рис. 22

Схема

размещения хромитовых рудопроявлений

Алапаевского массива

(внешние контуры

массива – 3, граница между сильно и слабо

дифференцированными гарцбургитами - 4).

Среди

них преобладают руды, сложенные

глиноземистой хромшпинелью (показаны на

рис.22 сплошными кружками 2), значительно

реже встречаются руды с высокохромистой

хромшпинелью (рис.22, 1). Авторами проекта

при содействии местных геологов собран

обширный каменный материал из 23

хромитовых рудопроявлений и составлена

Схема их размещения (рис. 22).

Довольно

много работ имеет экологическую

направленность. Так, в работе «Экологические

основы и методы создания устойчивых и

продуктивных биогеоценозов (экосистем)

на нарушенных промышленностью землях» (грант

№ 01-04-96426, руководитель: к.б.н. Т.С. Чибрик,

Уральский государственный университет)

изучена структура

и динамика популяции гвоздики

иглолистной в Коркинском угольном

разрезе (лесостепная зона Челябинской

области). На фотографии (рис. 23) показана

популяция растений, которые могут

служить достижению этой цели.

Рис.

23.

Применение

гвоздики иглолистной для рекультивации

склонов

отвалов угольного разреза

Установлена

связь между удельной активностью

плутония в верхнем 5-сантиметровом

слое почвы и воздушной пыли над

загрязненными территориями, что

позволяет корректно прогнозировать

удельную активность плутония в

воздушной пыли, не прибегая к трудоемкой

методике анализа воздушной среды (грант

01-05-96445, руководитель М.Я.Чеботина,

совместно с Институтом биофизики и ЦЗЛ

ОНИС ПО «Маяк», г. Озерск)

Экономическое

направление может быть

проиллюстрировано работой д.э.н.

В.П. Пахомова (Институте

экономики УрО РАН), в которой

исследовано влияние институциональных

преобразований, произошедших в

горнопромышленном комплексе страны:

изменение форм собственности, переход

от государственного уровня к

регулированию (законодательному,

нормативному, экономическими методами),

изменение форм взаимодействия

хозяйствующих субъектов, систем

налогообложения и ценообразования, на

эффективность его работы и даны

рекомендации по улучшению

экономических показателей и созданию

благоприятных условий для роста

инвестиций (грант 01-06-96001) (рис. 24).

Рис.

24.

Производительность

труда одного работающего по отраслям

горной

промышленности Урала (по

отношению к 1990 году)

Одним

из важных направлений исследований,

активно поддерживаемых в регионах,

является развитие телекоммуникаций. В

2001 году совместными усилиями, в том

числе и за счет средств регионального

конкурса РФФИ «Урал», удалось достичь

качественных сдвигов в развитии научных

телекоммуникаций в городе

Екатеринбурге: магистральный канал «Москва-Екатеринбург»

расширен до 30 Мбит/сек, модернизирован

центральный узел сети, проложено

оптоволокно от ЦУ сети к Президиуму УрО

РАН и к 9 институтам, создан узел сети в

Академгородке.

В

заключение отметим, что конкурс РФФИ «Урал»

уже сыграл положительную роль. Конечно,

не просто было принять решение об его

проведении совместно с Российским

фондом фундаментальных исследований

даже на паритетных началах, поскольку

бюджетные средства в регионах крайне

ограничены, при этом в регионах сегодня,

как мы знаем, очень много других

нерешенных проблем. Однако все

уральские области (Свердловская,

Челябинская, Пермская, Оренбургская,

Курганская) и республики Коми и Удмуртия

сознательно пошли на этот шаг, поскольку

здесь всегда с пониманием относились к

научной сфере и стремились поддержать

ученых. На Урале хорошо знают значение

высоких технологий, здесь всегда высоко

ценились открытия и их практические

приложения. Именно здесь были

возрождены Демидовские премии, которые

без преувеличения стали одними из самых

престижных наград России!

Но

дело не только в привлечении

дополнительных источников для

финансирования научных исследований!

Организация конкурса способствовала

формированию новых отношений с

представителями региональных органов

власти, которые стали активными

участниками взаимно привлекательных

трехсторонних соглашений «РФФИ (как

представитель федерального центра) –

регионы – научные коллективы», что,

безусловно, способствовало развитию

контактов ученых с региональными

структурами (и не только в рамках

конкурса). Конкурс оказался важным и в

научно-методическом плане, поскольку в

сферу экспертизы региональных проектов

были вовлечены большие группы ученых,

которые стали лучше понимать специфику

конкурса и требования РФФИ, что

позволило повысить результативность

заявок.

Сформирована

новая традиция региональной поддержки

фундаментальных научных работ, причем

не единиц исследователей, а сотен и

тысяч ученых, ведь за каждым из

победителей конкурса стоят их научные

коллективы. Надеемся, что эта традиция

будет жить и сыграет важную роль в

укреплении научного потенциала

Уральского региона!

|