|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2005 г. |

|

МИКРОБИОЛОГИЯ. Установлена важная роль

глутатиона в адаптации бактерий к экстремальным факторам окружающей

среды и его роль в регуляции ряда стрессовых генов. Показано, что

главную роль в генерации скачков редокс-потенциала при стрессах у

бактерий Escherichia coli играют изменения экстраклеточных

низкомолекулярных тиолов. Результаты исследований составят теоретическую

основу для разработки методов интенсификации биосинтеза глутатиона и его

выделения из микроорганизмов, которые могут быть использованы в

биотехнологии и при конструировании бактериальных тест-систем для

мониторинга окружающей среды.

Обнаружена продукция низкомолекулярного

катионного пептидного антибактериального фактора в культурах

относительно редкого вида стафилококков – S. warneri. Пептидный фактор,

получивший название варнерин, выделен в гомогенном состоянии и

охарактеризован как новый член семейства лантибиотиков с молекулярной

массой 2999. Показано ингибирующее действие варнерина на развитие

различных грампозитивных бактерий – как чувствительных, так и

резистентных к антибиотикам. (Институт экологии и генетики

микроорганизмов).

Охарактеризовано значение нормальной

микрофлоры репродуктивного тракта женщин в колонизационной

резистентности организма. Определены ключевые представители нормофлоры –

лактобациллы, обладающие универсальным набором свойств микробного

антагонизма в защите биотопа. Представлена рабочая классификация

бактериальных механизмов колонизационной резистентности, включающая:

препятствие адгезии микроорганизмов, антагонистическое действие

нормофлоры за счет продукции антибактериальных субстанций и подавление

персистентных свойств аллохтонных микроорганизмов. Колонизационная

резистентность оценена как физиологический феномен, направленный на

поддержание микроэкологического гомеостаза в результате симбиотических

взаимодействий организма хозяина и автохтонной микрофлоры.

Установлен характер микроэкологических

изменений репродуктивного тракта женщин при трихомонадной инфекции.

Выявлено снижение колонизационной резистентности биотопа,

характеризующееся уменьшением удельного веса автохтонных микроорганизмов

и увеличением количества условно-патогенной микрофлоры с высоким

персистентным потенциалом, что имеет патогенетическое значение в

развитии воспалительных заболеваний бактериальной этиологии на фоне

трихомонадной инфекции.

Обнаружено внутриэритроцитарное

паразитирование возбудителя и изменение экспрессии факторов патогенности

бактерий, что играет важную роль в патогенезе инфекционных анемий.

Установлены цитологические эквиваленты патогенного потенциала

стафилококков при их взаимодействии с эритроцитами in vitro и in vivo.

Раскрыты механизмы нейроэндокринной регуляции гомеостаза организма

хозяина при инфицировании бактериальными патогенами.

Доказано участие антикарнозиновой

активности стафилококков в их персистенции. Методами световой и

электронной микроскопии выявлены деструкция ультраструктурных

компонентов эукариотических клеток и снижение их пролиферативной

активности при инфицировании штаммом с высокой антикарнозиновой

активностью. Описаны адаптационные механизмы, обеспечивающие

динамическое равновесие в системе «эукариот-прокариот».

Разработаны методы определения

антилактоферриновой активности (АЛфА) микроорганизмов. Установлено, что

выраженность и распространенность АЛфА зависят от источника выделения и

формы инфекционного процесса. На модели экспериментальной инфекции

определена роль АЛфА в персистенции микроорганизмов. Выявленные связи в

системе «паразит-хозяин» могут быть использованы в диагностике и

прогнозировании течения заболеваний микробной этиологии.

Расшифрована молекулярно-генетическая

природа антилизоцимного признака бактерий. Установлено, что гены

антилизоцимной активности у бацилл имеют плазмидную локализацию.

Выделена R-плазмида молекулярной массой приблизительно 100 тыс. пар

нуклеотидов, несущая детерминанты устойчивости к канамицину.

Обнаружена протективная способность

Escherichia coli к токсическому воздействию гидроксильных радикалов,

образующихся в реакции Фентона. Выяснено, что недостаток Fe2+ в среде

культивирования повышает устойчивость бактерий к гидроксильным

радикалам, но не к пероксиду водорода, что рассматривается в качестве

механизма выживания бактерий в условиях окислительного стресса.

Определено меж- и внутривидовое

разнообразие стафилококков по их чувствительности к бактерицидному

действию катионных антимикробных пептидов из лейкоцитов и тромбоцитов

человека, что может быть использовано в качестве дополнительного

таксономического критерия при дифференциации коагулазоположительных и

коагулазоотрицательных стафилококков. Описана возможность адаптации

стафилококков к бактерицидному действию катионных пептидов с повышением

резистентности бактерий и изменением их физико-химических характеристик

(гидрофобность, электрокинетический заряд). (Институт клеточного и

внутриклеточного симбиоза).

БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ.

Установлено, что разветвленная область и главная углеводная цепь (галактуронан)

пектиновых полисахаридов опосредует их иммуностимулирующее и

противовоспалительное действия соответственно. Противовоспалительная

активность галактуронана обусловлена снижением адгезивных свойств

нейтрофилов.

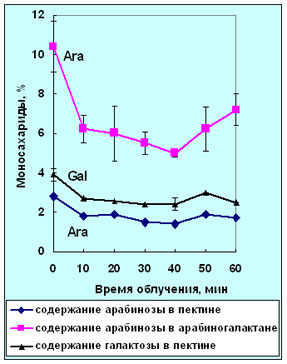

Выявлено, что в результате воздействия

ультрафиолетового облучения каллус смолевки обыкновенной продуцирует

пектиновые вещества с пониженным содержанием арабинозы и галактозы (рис.

17 а, 17 б).

Рис. 17а. Продуцирование пектиновых веществ каллуслм смолевки обыкновенной после ультрафиолетового облучения.

Рис 17б. Каллусная культура смолевки обыкновенной.

Показано, что главным компонентом

углеводной цепи бергенана – пектина из бадана толстолистного, является

галактуронан с высоким содержанием метоксильных групп (Институт

физиологии Коми НЦ).

Впервые установлено противоишемическое,

противодиабетическое и противолучевое действие гормонов линьки насекомых

(фитоэкдистероидов) на теплокровных животных. Доказано, что в основе

механизма наблюдаемых эффектов лежит способность фитоэкдистероидов

регулировать липидный обмен. На основе смеси экдистероидов растения

серпухи венценосной (Serratula coronata) создана новая БАД адаптогенного

действия – «Серпистен». Препарат способствует уменьшению площади некроза

миокарда, улучшает коронарный кровоток, содействует повышению

сократительной функции миокарда в постинфарктный период и нормализации

внутрижелудочковой проводимости, увеличивает выживаемость животных в

условиях аллоксанового диабета, имеет радиопротекторный эффект. Получен

товарный знак «Серпистен», создано опытное производство, препарат

находится на стадии государственной регистрации. (Институт биологии

Коми НЦ).

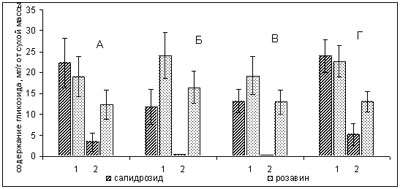

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. Впервые выявлены

физиолого-биохимические закономерности накопления гликозидов — продуктов

вторичного метаболизма родиолы розовой. Процессы специализированного

биосинтеза локализуются в подземных органах. Выявлена связь накопления

гликозидов с содержанием растворимых сахаров и фазой роста (рис. 18).

Данные вносят существенный вклад в представления о регуляции вторичного

метаболизма и доказывают, что на уровне растения его активность

контролируется донорно-акцепторной системой с закрепленной иерархической

структурой метаболических и морфологических акцепторов.

Рис. 18. Сезонная динамика накопления гликозидов в подземных органах культивируемых растений Rhodiola rosea. А - отрастание побегов, Б - начало плодоношения, В - созревание семян, Г - переход растений в состояние покоя; 1- каудекс , 2 - корни.

Получены приоритетные данные о

структурно-функциональной организации и регуляции роста

длиннокорневищных злаковых трав, свидетельствующие о высокой степени

автономности подземного метамерного комплекса в системе целостного

растения. Отмечен высокий меристематический потенциал корневищ костреца

безостого и канареечника тростниковидного, определяющий интенсивность

побегообразования. Подземные побеги, составляющие 30-50% биомассы

фитоценоза, характеризуются высоким содержанием азота и растворимых

углеводов, интенсивным ростом при 5-25°С. Воздействия на надземную часть

(скашивание, обработка ингибиторами и стимуляторами роста) не оказывают

влияния на морфофизиологические показатели подземных побегов.

(Институт биологии Коми НЦ).

РАДИОБИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ. В

экспериментах на растениях и животных определены основные закономерности

раздельных и сочетанных воздействий низких доз/концентраций

ионизирующего излучения и различных действующих агентов

(инкорпорированные радионуклиды уранового и ториевого рядов, тяжелые

металлы, промышленное загрязнение). Показано существенное изменение

гомеостаза организма на разных уровнях организации биологических систем.

Установлено проявление достоверных нелинейных эффектов взаимодействия в

тканях и клетках животных и растений в разные сроки после воздействия

малых доз γ-излучения в течение всего периода эмбриогенеза, раннего и

постанатального онтогенеза. Результат взаимодействия зависит от

величины, соотношения доз (или концентраций) действующих агентов, их

химических свойств, последовательности действия факторов, функциональных

свойств исследуемой ткани. (Институт биологии Коми НЦ).

Показано, что изменение функциональной

активности иммунной системы (снижение контроля над репродуктивной

функцией) играет существенную роль в интенсификации процессов

воспроизводства населения мышевидных грызунов на радиоактивно

загрязненной территории и может рассматриваться как один из механизмов

радиоадаптации.

Установлено, что по степени миграционной

подвижности в речных системах, подверженных радиоактивному загрязнению,

основные радионуклиды могут быть выстроены в следующий ряд: стронций-90

> плутоний-239, 240>цезий-137. (Институт экологии растений и

животных).

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЭКОСИСТЕМ, ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ СООБЩЕСТВ.

Впервые описан феномен дыхания кооперативного типа у дереворазрушающего

гриба Fomitopsis pinicola – сопряженность метаболизма анаэробного

мицелия и аэробных плодовых тел, которую можно рассматривать как

основополагающую эколого-физиологическую адаптацию грибов к развитию в

условиях глубокой гипоксии в толще древесины.

Детально прослежены и документированы

негативные изменения в функционировании лесотундровых экосистем

Полярного Урала, обусловленные потеплением и увлажнением климата в

последние десятилетия (интенсификация ветровалов, повреждение деревьев

молниями, скоплениями снега, мышевидными грызунами, локальное

заболачивание и олуговение) (рис. 19а, 19б, 19в ).

Рис. 19а. Массовый ветровал лиственницы в 2001 г.

Рис. 19б. Деформирование и гибель деревьев лиственницы на многоснежном обитании.

Рис. 19в. Усыхание деревьев лиственницы на верхней границы леса в результате заболачивания пологого склона.

Выявлены адаптивные и патологические

морфофизиологические изменения у потомства воробьиных птиц, обитающих в

условиях сильного химического загрязнения. Впервые для природных

популяций показано, что заражение эктопаразитами существенно усиливает

негативное действие токсической нагрузки на организм птенцов и служит

важным фактором, препятствующим успешному воспроизводству на

загрязненных территориях.

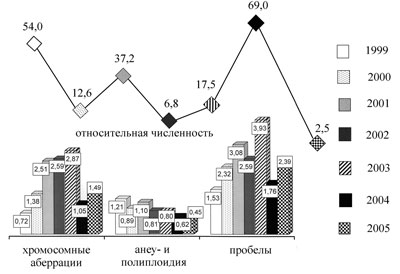

Впервые исследована многолетняя динамика

скоростей мутационного процесса в соматических клетках грызунов при

циклических колебаниях популяционной численности (рис.20).

Рис. 20. Динамика частот хромосомных нарушений у рыжей полевки (д. Шигаево, Свердловская область).

По результатам многолетних исследований

сформулировано представление о едином неспецифическом адаптивном ответе

популяции грызунов на действие широкого диапазона естественных и

антропогенных факторов, основой которого является поливариантность

онтогенетического развития.

Впервые выявлены и классифицированы по

типам деструктивные изменения клеточных структур семенника и

морфологические особенности сперматозоидов мелких млекопитающих на

разных фазах динамики численности, описаны механизмы регуляции в системе

"плотность – семенник – сперматозоиды – фертильность". (Институт

экологии растений и животных).

Исследованы распространение и структура

ценопопуляций 12 видов семейства орхидных в Печоро-Илычском заповеднике.

Найдены два новых для заповедника вида – Dactylorhiza cruenta и D.

Russowii и 49 новых местонахождений для других 10 видов. Полученные

данные свидетельствуют об устойчивости большинства ценопопуляций,

несмотря на невысокую численность Признаки деградации выявлены только в

ценопопуляции Cypripedium calceolus, которая характеризуется низкой

численностью и отсутствием семенного возобновления.

Впервые получены данные по видовому

разнообразию и динамике биотического комплекса лесных аллювиальных почв,

формирующихся в поймах рек средней тайги. Выявлены 44 вида крупных

беспозвоночных и 51 вид коллембол, из которых два вида обнаружены

впервые и 29 – новые для территории РК. Показана связь качественного и

количественного составов микро- и мезофауны с температурным и

гидрологическим режимами пойменных почв, их свойствами и численностью

бактериальной флоры. (Институт биологии Коми НЦ).

Разработана карта-схема таксономической

структуры сосны обыкновенной – Pinus sylvestris в пределах центральной и

восточной частях Северной Евразии на основе изозимного

геногеографического анализа 133 популяций на сети 9 субмеридиональных и

4 широтных трансект, пересекающих ареал вида. Выделен один генетически

специфичный подвид – Pinus sylvestris, ssp. kochiana в Восточном

Закавказье, 4 климатические расы и 4 географические группы популяций.

Опровергнут видовой статус Pinus kochiana. Обоснована гипотеза о

приоритетной роли гидрохории в распространении семян хвойных видов в

голоцене. (Ботанический сад).

Изучены пространственно-временная и

пространственно-экологическая структура популяций фоновых видов диких

животных восточноевропейских тундр. Выявлены ключевые районы

воспроизводства и обитания, разработаны рекомендации по сохранению

популяций фоновых видов в условиях интенсификации добычи нефти.

(Институт экологических проблем Севера).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЕГО

СОХРАНЕНИЕ. Обобщены результаты исследований микобиоты агарикоидных

базидиомицетов в бассейне верхнего течения р. Печора (Печоро-Илычский

заповедник и сопредельная территория). Выявлен 301 вид из 76 родов, 20

семейств и 5 порядков, из которых 278 видов приводятся впервые для

данной территории, вид Mythicomyces corneipes отмечен впервые в России.

Три ведущих семейства – Cortinariaceae, Tricholomataceae и Russulaceae

включают 193 вида, что характерно для всей лесной зоны Голарктики, а

лидирующее положение семейства Cortinariaceae указывает на бореальный

характер исследуемой биоты. Наибольшее число видов относится к

микоризообразователям.

Составлен список видов синантропной флоры

подзон северной и средней тайги РК с учетом их экотопической

приуроченности. Показано, что степень синантропизации и адвентизации в

подзональном плане различий не обнаруживает. Доля синантропной фракции

во флорах каждой из подзон составляет 46 %. Потенциальные возможности

флоры таежной зоны не реализуются в полной мере при формировании

вторичного растительного покрова, в результате чего происходит обеднение

видового состава синантропных флор, изменение их систематической и

географической структур.

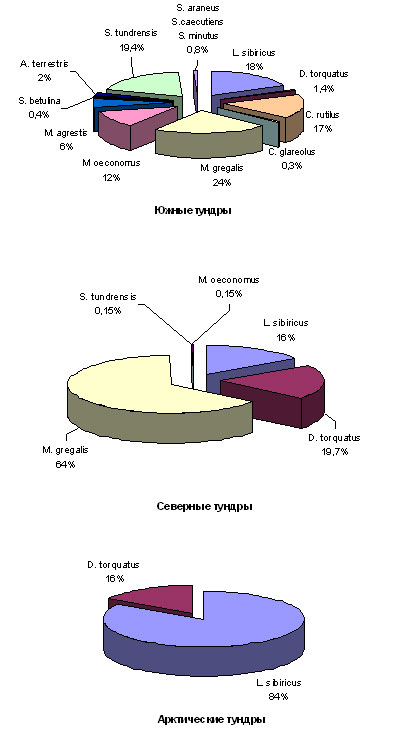

Обобщены итоги многолетнего изучения фауны

мелких млекопитающих, населения и географической изменчивости структуры

их сообществ в зоне тундры. Показано, что восточно-европейские тундры

представляют собой отдельный зоогеографический регион с границами в

пределах тундровой зоны от Беломорского побережья до хребтовой части

Урала. Установлено, что широтные закономерности увеличения

таксономического разнообразия и усложнения структуры сообществ мелких

млекопитающих определяются фактором теплообеспеченности (рис. 21).

Рис 21. Видовой состав и относительное обилие мелких млекопитающих восточно-европейских тундр.

(Институт биологии Коми НЦ).

Получена оценка современного состояния,

динамических тенденций и уровня антропогенной трансформации

растительного покрова особо охраняемых природных территорий Среднего и

Южного Урала, создана опорная система фитомониторинга. Результаты

исследования обобщены в монографиях «Реликтовая степная растительность

Ильменских гор на Южном Урале» и «Фиторазнообразие Ильменского

заповедника в системе охраны и мониторинга». (Институт экологии

растений и животных, Ильменский государственный заповедник).

Издана сводка "Амфибии и рептилии Среднего

Урала", содержащая данные о современном видовом составе, распространении

и биологии земноводных и пресмыкающихся Среднего Урала, в том числе

редких и охраняемых видов. (Институт экологии растений и животных).

Издана монография «Альгофлора Оренбуржья»,

подводящая итог многолетних исследований планктонных сообществ 227

водоемов Оренбургской области. Книга содержит систематический список

1025 видов, разновидностей и форм и иллюстрированна 200 цветными

микрофотографиями водорослей. Выявлено значительное богатство видов,

сформированное под влиянием экологических особенностей исследуемого

региона. Расширено представление о распространении редких форм

водорослей. Полученные данные являются основой для изучения

биоразнообразия водорослей и мониторинговых исследований водных

экосистем степного Приуралья. (Институт клеточного и внутриклеточного

симбиоза).

В рамках российско-финского проекта «Биоразнообразие

чешуекрылых Южного Урала» обобщены материалы по инвентаризации фауны

чешуекрылых Ильменского заповедника. Издан англо-русский

иллюстрированный каталог, включающий 1245 видов бабочек из 57 семейств,

более половины из них приведены для территории заповедника впервые.

Проведена инвентаризация фауны шмелей

Челябинской области, выявлено 26 видов, которые включены в Красную книгу

Челябинской области; 5 занесены в основной список Красной книги РФ и 7

видов – в Приложение 3 Красной книги РФ, требующих особого внимания к их

состоянию в природной среде. (Ильменский государственный заповедник).

Установлено существование резидентной

беломорской популяции белухи (Delphinapterus leucas). Подтверждено

наличие в этой популяции нескольких стад, в которых присутствуют все

возрастные категории животных. (Институт экологических проблем

Севера).

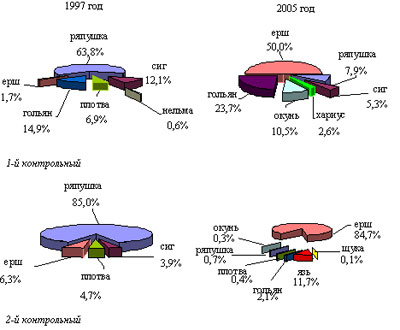

ГИДРОБИОЛОГИЯ И ИХТИОЛОГИЯ. Доказано, что

крупные озерно-речные системы европейского Севера теряют свое

рыбопромысловое значение и рыбохозяйственный потенциал в результате

загрязнения нефтью. В районах крупнейших аварий на нефтепроводах

выявлено снижение разнообразия бентосных беспозвоночных с 17 до 7-8

систематических групп, замещение литофильных групп гидробионтов

псаммофильными, возрастание численности и биомассы зоопланктона в 20-30

раз. Наблюдается увеличения числа видов, замещение рыб арктического

пресноводного комплекса бореальными видами (рис. 22). У хищных рыб,

обитающих в изолированных загрязненных водоемах, ярко выражены

морфологические нарушения висцерального отдела и осевого скелета, у

представителей других трофических групп – устойчиво высокий уровень

асимметрии билатеральных признаков.

Рис. 22. Изменение состава и структуры рыбного населения в уловах на контрольных участках р. Колва после аварийного разлива нефти в 1994 г.

(Институт биологии Коми НЦ).

Оценены биоразнообразие и продукционные

характеристики фитопланктона, зоопланктона, бентоса и рыб разнотипных

водоемов и водотоков на территории западного Ямала и побережья

Байдарацкой губы. Полученные данные свидетельствуют о значительном

снижении видового разнообразия рыб и рыбопродукции за последние 20 лет.

(Институт экологии растений и животных).

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСА. Установлено, что в таежной

зоне европейского Северо-востока у ели сибирской (Picea obovata)

наблюдается закономерное снижение линейных размеров боковых побегов в

направлении с юга на север. При этом практически не изменяются

морфометрические параметры хвои и количественные характеристики

фотоассимилирующих клеток и клеточных органелл. Предполагается, что

относительная стабильность структуры фотосинтетического аппарата

обеспечивает устойчивое развитие и конкурентоспособность ели в пределах

широкого варьирования эколого-географических факторов. (Институт

биологии Коми НЦ).

У северотаежных популяций лиственницы (Larix

sibirica × L. decidua) на европейском Севере выявлен крайне низкий

уровень генетической изменчивости, что можно объяснить преобладанием

преимущественно гейтоногамного типа опыления и, как следствие,

постепенной элиминацией рецессивных аллелей и последующей тенденцией

вырождения вида. Лиственница Сукачева сохранилась в виде небольших

географически разобщенных популяций на повышенных слабоволнистых

равнинах из моренных и водно-ледниковых отложений. (Институт

экологических проблем Севера).

ПРОБЛЕМЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ. Получены новые

данные о процессах почвообразования в тундровой и таежной зонах

европейского Северо-востока. Выявлена роль литогенной двучленности

почвообразующих пород в формировании почвенного разнообразия в таежных

экосистемах. Дана структурная характеристика органического вещества

основных типов почв, формирующихся в подзоне средней тайги. Установлены

зональные закономерности формирования гуминовых кислот в почвах

пойменных ландшафтов. Определен качественный и количественный состав

приоритетных полициклических ароматических углеводородов в почвах

таежной зоны.

Детально изучены термические режимы 11

типов почв в тундровой зоне европейского Северо-востока России с

несплошной многолетней мерзлотой, которые классифицированы в системе

Soil Taxonomy (США). Показано отсутствие соответствующих классов в

российской классификации. Установлено, что зимние температурные различия

между разными типами почв многократно превышают летние, при этом зимние

термические режимы почв наиболее чувствительны к изменениям

землепользования и другим воздействиям. Дана количественная оценка

влияния толщины снежного покрова на термический режим почв. (Институт

биологии Коми НЦ).

ПРОБЛЕМЫ ИНТРОДУКЦИИ. Обобщены данные по

биологии и экологии 750 видов декоративных и лекарственных растений.

Выявлена степень их изменчивости в новых почвенно-климатических условиях

и специфика адаптационных реакций на экстремальные условия Севера,

прослежены процессы изменения жизненных форм некоторых видов. Отобраны

230 видов растений, перспективных для озеленения и медицины. Результаты

исследований отражены в двухтомной монографии «Интродукция полезных

растений в подзоне средней тайги Республики Коми» и книге «Опыт

интродукции лекарственных растений в среднетаежной подзоне Республики

Коми». (Институт биологии Коми НЦ).

Подведены итоги интродукции на Урале видов

клена (род Acer L.). Установлено произрастание 18 видов, изучены

особенности их адаптации, роста и развития в условиях региона в

зависимости от происхождения. Проведена сравнительная оценка

потенциальной и реальной термостойкости, а также устойчивости различных

морфоструктур к погодно-климатическим факторам. Описаны экологические

формы клена остролистного. Разработана классификация устойчивости видов

Acer L. для их использования в практических целях. (Ботанический сад).

ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОБИОЛОГИИ. Проведены раскопки

и изучение полного скелета мамонта с остатками мягких тканей, внутренних

органов и шерстного покрова с Гыданского полуострова. Получены новые

данные о строении тела, биологии и среде обитания мамонтов в Евразии.

(Институт экологии растений и животных).

ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ. При

исследовании возрастной динамики и пространственно-временных

характеристик кардиоэлектрического поля на поверхности тела показано

более позднее завершение первой инверсии взаимного расположения зон

положительного и отрицательного кардиоэлектрических потенциалов сердца у

новорожденных крыс по сравнению с особями в возрасте 17-30 дней.

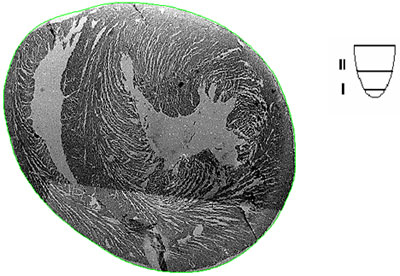

Установлено, что при гипертрофии сердца

крыс, вызываемой в условиях эксперимента, происходит увеличение

продольно ориентированных волокон субэндокарда левого желудочка,

изменение толщины и ориентации кольцевого слоя миокарда (рис.23).

Рис. 23. Ориентация миокардных волокон левого желудочка сердца крысы с экспериментально вызванной гипертрофией (срез II на уровне папиллярных мышц).

На примере трансмурального градиента

реполяризации миокарда левого желудочка курицы найдено, что длительность

возбужденного состояния в субэпикардиальных слоях короче, чем в

субэндокардиальных. Восстановление возбудимости толщи миокарда

происходит в направлении от эпикарда к эндокарду, а трансмуральная

последовательность реполяризации определяется, главным образом,

длительностью возбужденного состояния локальных зон миокарда.

(Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН).

Экспериментально подтверждено сделанное

ранее на основе математической модели предположение, что

последовательность активации миокарда приводит к возникновению градиента

его локальных функциональных свойств. В частности, зарегистрировано

изменение сократительного резерва мышечных сегментов, возбуждаемых в

разное время, связанное с установлением различий в уровне кальция в

саркоплазматическом ретикулюме и длительности потенциалов действия в

механически взаимодействующих кардиомиоцитах. Полученные результаты

позволяют объяснить такие клинические феномены, как «сердечную память»,

терапевтическую эффективность ресинхронизации сердца и возникновение

нарушений его насосной функции при имплантации искусственных систем

ритмовождения.

Предложена электронно-конформационная

модель рианодиновых каналов терминальных цистерн саркоплазматического

ретикулума – ключевых структур, обеспечивающих сократительную функцию

клеток сердечной мышцы. Воспроизведены экспериментальные результаты,

демонстрирующие стохастическое открытие и закрытие одиночных

рианодиновых каналов, формирование кальциевых спарков, кооперативные

явления открытия и закрытия кластеров каналов. Дана биофизическая

интерпретация этих явлений. Модель объясняет наблюдаемое в эксперименте

существование множества различных открытых и закрытых состояний каналов.

Разработана и опубликована

структурно-кинетическая модель двухфазного механизма генерации силы

сокращающейся мышцей. Модель основана на данных механических и

структурных экспериментов нескольких лет, полученных в ИИФ УрО РАН, и

учитывает результаты и гипотезы других исследователей. (Институт

иммунологии и физиологии).

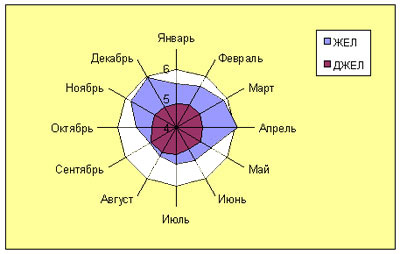

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И

ЖИВОТНЫХ. Выявлено адаптивное напряжение функции внешнего дыхания с

максимумом в октябре и апреле и минимумом в сентябре у мужчин, занятых

трудом с высокой психоэмоциональной напряженностью на открытом воздухе в

условиях европейского Севера (рис.24).

Рис. 24. Жизненная (ЖЕЛ) и должная жизненная (ДЖЕЛ) емкость легких у мужчин (P<0,01) в годовом цикле.

Установлена высокая физиологическая

информативность характеристик волновой структуры сердечного ритма как

маркеров вегетативного баланса регуляции сердечно-сосудистой системы а

также для оценки стрессоустойчивости организма к экстремальным условиям

среды. (Институт физиологии Коми НЦ).

Выявлены различные варианты адаптивных

реакций эндокринной системы у женского населения европейского Севера в

зависимости от длительности и широты региона проживания. Установлено,

что адаптивный процесс к условиям Крайнего Севера не имеет оптимального

физиологического завершения. Повышенные на протяжении всех этапов

онтогенеза женского организма уровни кортизола не могут быть адекватно

компенсированы механизмами оптимальной сбалансированности и стабилизации

функций эндокринно-метаболического гомеостаза.

Выяснено, что при экспериментальном

повышении содержания в крови кортизола происходит усиление активности

периферической конверсии йодтиронинов, компенсирующих (ограничивающих)

ингибирующее влияние данного гормона. Повышение его содержания в крови у

северян взаимосвязано с уменьшением концентрации лютеинизирующего

гормона, что приводит к снижению соотношения ЛГ/ФСГ, переключению

синтеза половых стероидов в сторону эстрадиола, обеспечивающего рост

уровня тироксина. У 26 % мужчин, родившихся и проживающих на Севере,

отмечены низкие концентрации тестостерона в крови, особенно в период

полярной ночи.

Показано, что мобилизация резервов

вегетативной регуляции полового созревания на завершающем этапе у

жителей северных территорий зависит от географической широты и

сопровождается разными типами гормонального обеспечения и психомоторными

эффектами. Стабильность психофизиологических и вегетативных процессов

поддерживается в период биологических сумерек за счет усиления

взаимодействия всех звеньев психонейровегетативной активности, а при

нарастании освещенности – за счет индивидуализации вегетативной

приспособляемости к изменению светового режима и усиления роли

гормональных механизмов. (Институт физиологии природных адаптаций).

ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ И ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ. Разработаны новые количественные критерии степени выраженности

системной воспалительной реакции. Научно обосновано использование в

практической медицине принципиально иных маркеров органного повреждения,

позволяющих прогнозировать развитие полиорганной недостаточности до ее

клинической манифестации.

В развитие предложенного ИИФ УрО РАН метода

получения аутопротезов для ангиопластики расшифрованы некоторые

механизмы регуляции образования соединительно-тканной капсулы

аутопротеза, в частности, роль клеток иммунной системы и эндокринных

механизмов регуляции. Дана гистологическая и гистохимическая

характеристика приживления аутопротезов в магистральных сосудах

лабораторных животных.

Показано, что функциональное состояние и

целостность системы фагоцитирующих мононуклеаров влияет на выраженность

регенераторных процессов и метаболизм гепатоцита в процессе

восстановительного роста после частичной гепатэктомии. Регуляторное

влияние системы мононуклеарных фагоцитов на регенераторные процессы в

печени после ее резекции осуществляется в системе лимфоцит-макрофаг.

Модулятор макрофагов тамерит стимулирует регенераторные процессы и может

быть включен в терапию лечения патологических заболеваний печени.

Предложен и внедрен новый

высокоинформативный метод УЗИ-сканирования главного органа иммунной

системы – тимуса, позволяющий получить объективную характеристику

состояния систем защиты организма, что подтверждено проведенным

комплексным клинико-лабораторным исследованием.

Описана динамика изменений параметров

иммунной системы у ВИЧ-инфицированных и неинфицированных детей первых

трех лет жизни, рожденных ВИЧ-серопозитивными женщинами. Показано, что

содержание Т-хелперных лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных и

неинфицированных детей первых двух лет жизни не отличается от

показателей у здоровых детей. Статистически значимо их количество

снижается у ВИЧ-инфицированных детей к трехлетнему возрасту.

Установлено, что повышенное абсолютное содержание Т-цитотоксических

лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных детей по сравнению с неинфицированными

наблюдается с первых месяцев жизни и сохраняется на протяжении всего

периода наблюдения.

Расшифрованы механизмы влияния индукции

цитохром Р450-зависимых монооксигеназ (CYP1A1) в активированных через

Т-клеточный рецептор лимфоцитах на их пролиферацию, апоптоз, экспрессию

активационных антигенов, чувствительность к Fas-зависимому и

нерецепторному апоптозу, что способствует пониманию роли монооксигеназ в

регуляции функций иммунокомпетентных клеток.

Установлен характер изменения

монооксигеназной системы печени при некогнитивных стрессорных

воздействиях и взаимосвязь этих изменений с формированием реактивного

гепатита и стрессовыми нарушениями иммунореактивности. (Институт

иммунологии и физиологии).

Установлено, что активизация синтеза

аутоантител к фосфолипидам, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте

и липопротеидам низкой плотности обеспечивают стабильность содержания

липидов в крови, связывая избыток транспортных форм липидов.

Показано, что сокращение резервных

возможностей регуляции иммунного гомеостаза происходит за счет высокого

фонового уровня содержания провоспалительных цитокинов,

лимфопролиферации и аутосенсибилизации. (Институт физиологии

природных адаптаций).

Отчет о научной и

научно-организационной

|

| © Уральское отделение Российской академии наук |