|

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ. Выполнены

фундаментальные экспериментальные и теоретические исследования

концентрационных и температурных зависимостей поверхностного натяжения,

плотности и вязкости расплавов CaF2-Nb2O5, CaF2-Al2O3- Nb2O5 и тантал-ниобий-вольфрамсодержащих алюмосиликатных шлаков. Полученные

данные являются основой для разработки новых перспективных технологий

извлечения ниобия, тантала, вольфрама из рудных концентратов, в том

числе уральских месторождений, а также могут быть использованы при

оптимизации составов флюсов и шлаков процессов электрохимического

легирования и модифицирования специальных сталей и сплавов. (Институт

металлургии).

Разработаны методы интегрального электрохимического контроля толщины,

коррозионных свойств и линейного износа гальванопокрытий, а также

технические средства их реализации, позволяющие учитывать структурную

неоднородность покрытий, проводить анализ армированных изолятором

участков и предварительную катодную обработку для восстановления

поверхностных оксидов. Предложен критерий коррозионной стойкости

покрытий, определяемый по отношению токов растворения и исследуемого и

эталонного образцов. Линейный износ определяется с точностью до 0,1 мкм

по разности толщин покрытий до и после изнашивания. Разработка имеет

важное значение для создания эффективных средств контроля

физико-механических свойств поверхностных слоев металлических изделий.

(Институт

прикладной механики).

Завершено исследование адсорбции галогенидных ионов на поверхности моно-

и поликристаллического золота. Установлены закономерности изменения

межфазной энергии, углов смачивания, работы адгезии, плотности

электрического заряда и потенциалов нулевого заряда от температуры,

скачка потенциала и природы соприкасающихся фаз. Результаты важны для

развития теории двойного слоя и вносят вклад в понимание вопросов

анодного растворения и солевой пассивации металлов, перенапряжения при

анодном выделении галогенов. (Институт высокотемпературной электрохимии).

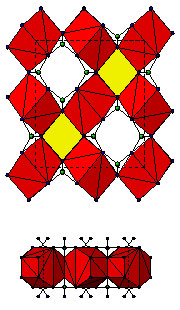

ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА Синтезирован новый класс люминесцентных соединений

на основе стронциевых тетраметаванадатов щелочных металлов, для которых

обнаружено явление селективной чувствительности к фотонным и

корпускулярным видам излучений. Соединения перспективны в качестве

основы для получения самоактивируемых сцинтилляционных материалов. (Рис.

7.)

Рис. 7. Кристаллическая структура

Cs2Sr(VO3)4

(Институт химии твердого тела).

Впервые предложен метод получения нанокомпозитных оксидных материалов

путем осаждения гидратов металлов из кислых растворов на поверхность

инертного носителя, которым является углерод (сажа). (Институт химии

твердого тела).

Экспериментально подтверждена модель взаимодействия активных присадок с

микропримесями в матрице основного металла, позволяющая описать и

регулировать процессы образования интерметаллических соединений в

жидкометаллической среде. Установление механизма фазообразования

позволяет эффективно удалять интерметаллические соединения, либо

переводить их в форму, обеспечивающую улучшение физико-механических

свойств конечных материалов. (Институт химии твердого тела).

Предложен способ оценки границы термодинамической устойчивости (спинодали)

кристаллической фазы по свойствам, относящимся к области устойчивых

состояний твердого тела. Спинодаль кристалла рассчитана на примере

аргона в широком диапазоне температуры и давления. Впервые предложено

использовать в качестве опорной точки при описании термодинамического

подобия твердых тел низкотемпературный предел границы устойчивости

кристаллического состояния. Это позволило выявить термодинамическое

подобие в поведении свойств кристаллов для группы инертных газов. (Институт

теплофизики).

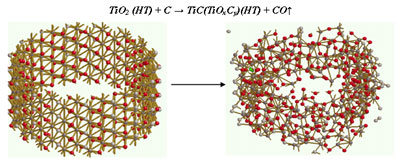

КВАНТОВАЯ ХИМИЯ. Предложен способ получения новых нанотрубок карбидов (оксикарбидов)

переходных металлов с помощью карботермического восстановления

нанотрубок их высших оксидов. (Рис. 8) С помощью компьютерного

моделирования показано, что карботермическое восстановление нанотрубок

диоксида титана приводит к образованию цилиндрических оксикарбидных

нанотрубок с аморфной структурой стенок, проявляющих металлический тип

проводимости.

Рис. 8. Компьютерное моделирование реакции

карботермического синтеза нанотрубки оксикарбида титана:

слева до реакции, справа - после реакции.

(Институт химии твердого тела).

Предложена новая группа перовскитоподобных ферромагнитных полуметаллов

как перспективных материалов спиновой электроники. Полуметаллическое

состояние перовскитоподобных магнетиков (SrFeO3 и других) достигается

при легировании их магнитной подрешетки ионами немагнитных d- или

p -металлов.

(Институт химии твердого тела).

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. На основе

результатов комплексных исследований физико-химических свойств

криолит-глиноземных расплавов, электрополяризационных и поверхностных

явлений на границе раздела этих расплавов с углеродными и неуглеродными

материалами предложен и испытан в промышленных условиях новый состав

электролита для получения алюминия.

Разработана технология изготовления различных видов изделий из

тугоплавких металлов, в том числе многослойных. Молибденовые поддоны для

отжига таблеток из оксида урана, рениевые камеры сгорания ракетных

двигателей малой тяги (РДМТ), рениевые мишенные контейнеры и ионные

излучатели для проведения ядерных реакций успешно испытаны в

производственных условиях. (Рис. 9).

Рис. 9. Изделия из тугоплавких металлов,

получаемые электролизом солевых расплавов.

Систематизированы результаты исследований структуры поли- и

монокристаллических покрытий тугоплавких металлов (W, Mo, Re, Cr, Ti), а

также кремния и германия, полученных электролизом расплавленных солей.

Издан атлас “Структура электролитических покрытий”, в котором основное

внимание уделено морфологии поверхности и динамике развития структуры

покрытий. (Институт высокотемпературной электрохимии).

Установлено, что процесс разрушения гетерогенной системы масло-вода,

стабилизированной сульфатным лигнином, происходит в две кинетически

различающиеся стадии: первая – быстрая, протекающая с интенсивным

выделением водного слоя, вторая – медленная, при которой наблюдается

формирование масляного слоя. Отделение дисперсионной среды на первой

стадии обеспечивает условия для слияния капель масла и выделения

дисперсной фазы в самостоятельный слой. Показано, что

гидрофильно-липофильное соотношение определяет способность лигнина

стабилизировать эмульсии типа масло-вода. (Институт экологических

проблем Севера).

Исследована морфология, состав и структура продуктов окисления

высокодисперсных порошков сплавов Al с редкоземельными и

щелочно-земельными маталлами с диаметром частиц 300 – 100 нм и менее.

Обнаружено увеличение количества нитридной и оксинитридной составляющих

продуктов взаимодействия при росте исходной удельной поверхности,

возрастание количества аморфных составляющих продуктов взаимодействия

при снижении диаметра исходных частиц и агломерация частиц при

температурах интенсификации окисления 700 – 850 К. (Институт химии

твердого тела).

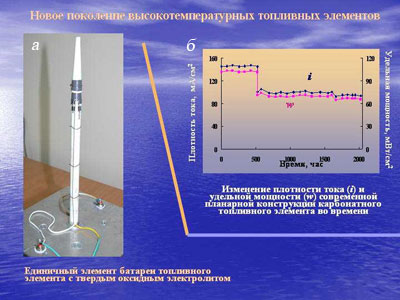

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. На основе новых электролитов и

электродных материалов созданы и испытаны демонстрационные образцы

высокоэффективных электрохимических источников энергии нового поколения.

Они имеют более высокие эксплуатационные свойства (к.п.д., удельную

мощность, ресурс работы и т.д.) по сравнению с существующими видами

электрохимических преобразователей энергии и используют в качестве

топлива различные виды природного и техногенного углеводородного сырья.

(Рис. 10)

Рис. 10. Электрохимические источники

энергии нового поколения (а - единичный элемент топливной

батареи с твердым оксидным электролитом;

б - изменение плотности тока (i)

и удельной мощности (w)

батареи во времени при аварийном прекращении ее работы в повторными

запуском/отключением (нагревом/охлаждением).

Проведен полный систематический термодинамический анализ систем топливо–вода–карбонатный

расплав в температурном интервале 823-1023 К. В качестве топлива

использован большой набор ациклических углеводородов предельного и

непредельного рядов, а также спиртов. Выявлены равновесные составы

газовой и солевой фаз, граница углеродоотложения, закономерности их

изменения от базовых параметров системы – мольных отношений водород/углерод,

вода/углерод, температура. Рассмотрена теоретическая химическая модель

взаимодействия. (Институт высокотемпературной электрохимии).

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ.

Разработана технология комплексной переработки железогерманиевых руд с

использованием вакуумирования жидкого чугуна. Германий (в виде

моносульфида) извлекается из расплава в вакуумный конденсат с повышением

содержания металла в 290-380 раз по сравнению с исходным расплавом. При

этом полнота извлечения германия в составляет не менее 90 %. Полученный

продукт пригоден для изготовления германиевых концентратов и

производства кондиционного по содержанию серы чугуна. Разработка

защищена патентом РФ. (Институт металлургии).

Получены новые сведения о механизме совместного окисления кислородом

воздуха смесей каменноугольного и нефтяного пеков, исходных сырьевых

материалов для углеродной продукции. Показано ускоряющее влияние добавок

пиролизного пека на процессы полимеризации и поликонденсации,

протекающие при термоокислении каменноугольного пека в температурной

области 275-300 ºC. Отсутствие такого эффекта при более высокой

температуре объяснено различной температурной зависимостью скоростей

реакций образования и деструкции промежуточных кислородсодержащих

соединений из пиролизного и каменноугольного пеков. (Институт

органического синтеза).

ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Для материалов с сильным

электрон-решеточным взаимодействием (ЭРВ) – интеркалатов на основе

дихалькогенидов титана, высокотемпературных сверхпроводящих сложных

оксидов меди, допированных кальцием и церием манганитов лантана с

колоссальным магнитосопротивлением – установлены температуры

максимальной степени искажения решетки вследствие ЭРВ (Ткр). Показано

отсутствие зависимости Ткр от концентрации электронов (дырок) и

возникновение вблизи нее неоднородного зарядового (спинового) состояния

с существенным увеличением амплитуды тепловых колебаний атомов и

смягчением фононных мод, несмотря на сопутствующее искажение решетки.

Полученные результаты важны для создания концепции ЭРВ для систем с

высокой плотностью электронов (дырок) и разработки основ управления их

функциональными свойствами.

Предложен метод количественной оценки возможностей экономии энергии в

доменной печи. Метод включает использование заложенного в балансовой

модели коэффициента неравномерности газового потока для определения

отношения теплоемкостей потока шихты и газа по радиусу печи в двумерной

модели, объединяя тем самым обе модели. Такой подход обеспечивает

возможность расчета производительности печи и удельного расхода кокса

при различном характере распределения CO2 по радиусу колошника, позволяя

учесть неравномерность протекания тепло- и массообменных процессов как

по высоте, так и по радиусу доменной печи. (Институт металлургии).

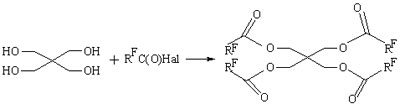

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Разработаны методы получения полных

сложных эфиров на основе пентаэритрита и перфтор-, ω–

хлорперфторкарбоновых кислот. (Рис. 11) Обнаружена их повышенная

термическая устойчивость (до 350°С) по сравнению с нефторированными

аналогами (~ 220°С). Введение фторсодержащих сложных эфиров

пентаэритрита (0.2 масс. %) в индустриальные масла улучшает термостабильные свойства базовых масел на 30-50°С. Выявлена высокая

гидрофобность данного класса соединений по сравнению с нефторированными

сложными эфирами.

Рис. 10. Схема получения сложных эфиров.

(Институт органического синтеза).

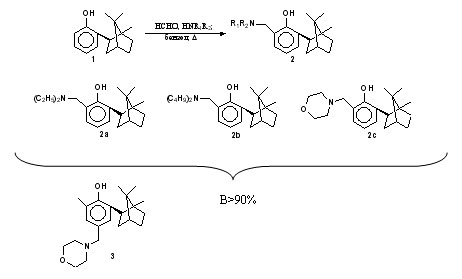

Синтезирован ряд третичных аминотерпенофенолов по реакции Манниха с

высокими выходами. Полученные соединения являются потенциальными

физиологически активными веществами. (Рис. 12).

Рис. 12. Схема синтеза

аминотерпенофенолов.

(Институт химии Коми НЦ).

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Сравнением вискозиметрических характеристик препаратов

лигнина различной природы в водных и неводных растворителях установлено,

что область изменения структурной организации раствора соответствует

концентрации 20-30%, что объясняется компактной конформацией

макромолекул лигнинов в растворителях различной химической природы.

(Институт экологических проблем Севера).

Показано, что при термической деструкции и активации композиций на

основе фенолформальдегидных смол и углеводов в значительной степени

сохраняется поровая структура исходного композита. Результаты

исследования позволяют целенаправленно формировать поровую структуру

углерода на уровне микро-, мезо- и макропор при получении нового

поколения высокоэффективных сорбентов и катализаторов.

Впервые для порошкообразных систем определена область объема

межчастичной жидкости, характеризующаяся капиллярным разряжением

(давлением) и максимальной величиной капиллярной силы, действующей между

дисперсными частицами. Область исследована в различных координатах

“объём жидкости – угол смачивания” и “относительный объём жидкости –

относительный размер частиц”. При этом учитываются и другие параметры,

оказывающие влияние на величины капиллярного разряжения (давления) и

капиллярной силы: размер и форма частиц, расстояние между ними,

поверхностная энергия жидкости на границе раздела фаз. (Институт

технической химии).

Разработана и экспериментально проверена технология получения

субмикронных (50-100 нм) оксидных материалов при пиролизе

полимерно-солевых композитов. Метод предусматривает получение

нанометрических оксидов с повышенной реакционной способностью,

позволяющей реализовать снижение температуры межфазных взаимодействий на

200-500°С, что позволяет сохранять высокую дисперсность целевых

продуктов.

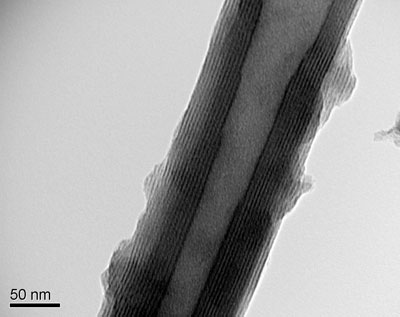

Получены многослойные нанотрубки оксида ванадия, легированного хромом,

титаном, молибденом. (Рис. 13). Определены морфология, структурные

параметры, валентное состояние и энергии связи элементов,

электропроводность и термические свойства нанотрубок. Материалы

представляют интерес для использования в источниках тока.

Рис. 13. Многослойная нанотрубка

V1.83Cr0.17O5-δ.

Внешний диаметр трубки

составляет100-130 нм; диаметр внутреннего

канала - 30-35 нм

(Институт

химии твердого тела).

ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Впервые проведена количественная оценка

антиокислительных свойств природных лигнинов различного ботанического

происхождения. Получены лигнинные препараты с высокими антиоксидантными

характеристиками, практически не уступающие по активности широко

применяемым в медицинской практике синтетическим антиоксидантам.

Разработан метод функционализации производных хлорофилла с

использованием реакции раскрытия экзоцикла при действии первичных и

вторичных аминов. Предложенный метод позволяет вводить на периферию

хлоринового цикла алкильные, ароматические и гетероциклические

фрагменты, а также активные функциональные группы, которые могут быть

использованы при дальнейших химических превращений, представляющих

интерес для синтеза новых противоопухолевых препаратов. (Институт химии

Коми НЦ).

Установлено, что мицелий микрогриба при жидкофазной ферментации с

применением пористого носителя и в оптимальных условиях ведения процесса

(рН раствора 4, температура 30°С) в течение 15 суток утилизирует до

32,5% лигносульфонатов в растворе. При этом биоконверсия протекает

преимущественно по пути глубокого окисления компонентов с повышением

содержания кислородсодержащих функциональных групп. (Институт

экологических проблем Севера).

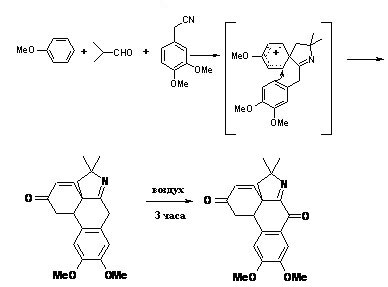

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Разработана новая домино-реакция получения

конденсированных гетероциклов на основе доступных реагентов, в ходе

которой происходит последовательное образование четырех новых связей,

приводящая к получению ранее неизвестных полигидроиндолов. (Рис. 14).

Рис. 14. Новый синтез гидрированных

индолов.

(Институт технической химии).

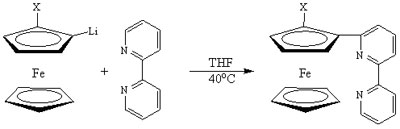

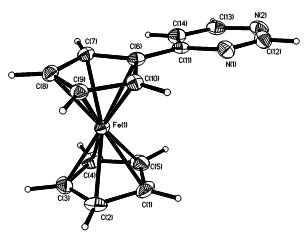

В целях создания оптически активных соединений («планарно-хирального

типа») предложен общий метод прямого введения остатков разообразных

азинов в молекулу ферроценов, например, (Рис. 15).

Рис. 15. Реакция прямого введения

остатков азина в молекулу ферроцена.

Полученные вещества

являются лигандами-комплексообразователями для различных металлов и

могут быть использованы (самостоятельно или в виде биметаллических

комплексов) в стереоселективном синтезе, в том числе полимерных

материалов с высокими эксплуатационными свойствами. (Рис 16).

Рис.16. Данные рентгеноструктурного

анализа для одного из синтезированных соединений.

Разработан эффективный метод формирования новых конденсированных

полиазагетероциклов, заключающийся в каскаде реакций нуклеофильного

присоединения к солям 1,4-диазиния. Прогнозируются различные виды

биологической активности полученных соединений, что требует дальнейших

экспериментальных исследований. (Институт органического синтеза).

Отчет о научной и

научно-организационной

деятельности за 2005 г. Часть 1.

|