|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2005 г. |

|

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ.

Предложен новый метод вывода возможных магнитных структур в ГЦК решетке

с учетом взаимодействий между ближайшими и вторыми «соседями». Получен

ряд новых структур и новых типов антиферромагнитного упорядочения.

Построена модель для одновременного описания магнитных и структурных

фазовых переходов. Разработан метод расчета температурной эволюции

диффузного магнитного рассеяния нейтронов. Показано, что оно

превращается в магнитные брэгговские пики при переходе через точку Нееля

в антиферромагнетиках со структурой NaCl и сильной кубической

анизотропией. Полученные результаты расширяют представления о

взаимосвязи магнитных и структурных превращений в магнетиках со

структурой NaCl.

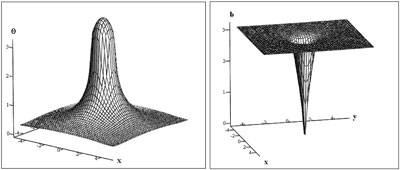

С помощью предложенного

дифференциально-геометрического метода интегрирования в

многоподрешеточных антиферромагнетиках найден широкий класс трехмерных

пространственных структур (двумерные и трехмерные вихревые и спиральные

структуры, солитоны, трехмерные источники, нелокализованные структуры и

др.), получение которых другими методами крайне затруднено. В

ферромагнетиках получен новый класс стабильных топологических

возбуждений, имеющих форму малоамплитудных спиралей. Исследованы

физические причины их формирования. (Рис.4).

Рис. 4. Предсказанные трехмерные структуры спиновых конфигураций в антиферромагнетиках.

Описаны основные состояния δ- и α-фаз

плутония как немагнитного металла. Объяснена наблюдаемая аномальная

температурная зависимость удельного электросопротивления разбавленных

сплавов плутония как результат интерференции электрон-примесного и

электрон-фононного типов рассеяния электронов проводимости. Показано,

что возникновение магнитных моментов f-оболочки Pu индуцируется

дефектами типа атомов внедрения и вакансий, а также p- и d-элементами.

Методами ЯМР и магнитной восприимчивости установлен характер магнитного

состояния в δ-фазе плутония, стабилизированного галлием (Pu0.95Ga0.05).

При температурах выше 200 K реализуется режим спиновых флуктуаций

локализованных f-электронов с эффективным магнитным моментом μeff = 0.15

μB. Результаты свидетельствуют об отсутствии дальнего магнитного порядка

в исследуемом сплаве и хорошо согласуются с выполненными расчетами

электронной структуры δ-фазы плутония.

Измерены и проанализированы (с

использованием теории поляронов малого радиуса) оптические спектры

отражения и поглощения в монокристаллах слабо легированных манганитов

лантана в парамагнитной области. Определены концентрации, при которых

высокочастотная проводимость полностью определяется поляронами.

Полученные данные способствуют пониманию механизмов проводимости в

материалах с колоссальным магнитосопротивлением.

Предложена модель, объясняющая

наблюдавшиеся в экспериментах при высокой подвижности электронного газа

необычные осцилляции магнитосопротивления двумерного электронного газа

как функцию частоты микроволнового излучения. В модели с высокой

точностью учтены вклады от квантования Ландау и от микроволнового

излучения. Примесная система играет при этом роль когерентного

осциллирующего поля, вызывающего переходы. Теория предсказывает

возможность наблюдения аналогичных осцилляций в образцах с меньшей

подвижностью электронного газа. (Институт физики металлов).

Предложено обобщение теории динамического

среднего поля (DMFT), включающее в уравнения DMFT характерный масштаб

длины через зависящую от импульса собственно энергетическую часть,

вызванную нелокальными поправками от (псевдощелевых) флуктуаций ближнего

порядка антиферромагнитного (AFM) или зарядового (CDW) типов. В рамках

такого подхода проведены численные расчеты слабо легированной двумерной

модели Хаббарда. Рассмотрены случаи сильно коррелированного металла и

легированного моттовского диэлектрика, продемонстрировавшие качественную

картину “разрушения” поверхности Ферми в окрестности “горячих точек” и

формирования “дуг Ферми” в коррелированном металле (при практически

полном разрушении поверхности Ферми в моттовском изоляторе).

(Институт электрофизики).

МАГНЕТИЗМ. Обнаружено различие

магнитотранспортных и магнитооптических свойств пленок La1-xAgxMnO3,

полученных различными способами – с помощью эпитаксии или путем

целенаправленного создания структурной и, связанной с ней, зарядовой

неоднородности. Предложена оригинальная методика разделения вкладов,

обусловленных колоссальным и туннельным магнитосопротивлениями.

Полученные результаты способствуют пониманию природы

магнитосопротивления и магнитопропускания в манганитах лантана и

представляют интерес для практического применения в электронных и

оптоэлектронных устройствах.

На основе предложенной ИФМ УрО РАН

обменно-стрикционной модели показано, что причиной инварных аномалий и

магнитных фазовых переходов первого рода во многих ферри- и

ферромагнетиках является сильное магнитоупругое взаимодействие. При

постепенном увеличении оно приводит сначала к трикритической точке, в

которой происходит изменение рода магнитного фазового перехода со

второго на первый. В окрестности этой точки аномально возрастают

магнитные вклады в сжимаемость, коэффициент линейного расширения и

теплоемкость (инварные аномалии). Расчетами основных характеристик

магнитного фазового перехода первого рода подтверждена возможность

применения данной модели для количественного описания этого явления.

Впервые экспериментально подтверждена

структурная природа магнитной анизотропии в ферромагнетиках, возникающей

в результате применения двух видов обработки – термо-магнитной или

термомеханической. Показано, что диффузионная магнитная анизотропия в

Fe-Si сплавах тесно связана с ближним атомным упорядочением B2 типа.

Выявлена сложная атомная структура и определены размеры B2 кластеров в

зависимости от вида обработки. Результаты исследований открывают

возможность направленного улучшения свойств магнитомягких материалов.

(Институт физики металлов).

Теоретически и экспериментально установлена

закономерность изменения эффективности электромагнитно-акустического

преобразования в ферромагнетиках вблизи температур магнитных фазовых

переходов (Тп) второго рода, а пик эффективности этого преобразования

точно соответствует Тп при любых значениях магнитного поля. Эта

закономерность является общей для переходов типа «порядок–беспорядок»

(точка Кюри в изотропных ферромагнетиках) и «порядок–порядок» (переходы

«легкая ось – угловая фаза» и «угловая фаза – легкая плоскость» в

одноосных магнетиках). (Физико-технический нститут).

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И ОКСИДОВ.

Установлено что явление сверхглубокого проникания частиц в металлы

является двухстадийным. Рассмотрены процессы, протекающие на каждой

стадии и показано, что важнейшим условием реализации этого эффекта

является упругий характер взаимодействия мишени с частицей. Впервые

данный эффект осуществлен при сравнительно небольших скоростях частиц в

условиях глубокого охлаждения мишени. Сделан вывод о том, что эффект

сверхглубокого проникания частиц в металлы имеет место более широко, чем

это считалось ранее, и сфера его практического применения может быть

более разнообразной.

Получены наноструктурные

атомноупорядоченные сплавы на основе Cu3Pd с использованием интенсивной

пластической деформации кручением под высоким давлением в интервале

(6-9) ГПа и отжига. Обнаружен эффект ускорения кинетики атомного

упорядочения и эффективной диффузии при отжиге – время полного атомного

упорядочения сократилось более чем в 1000 раз в условиях сохранения

наноструктурного масштаба зерен в сплавах. Данный способ может найти

применение для получения высокопрочных наноструктурных резистивных и

электроконтактных материалов.

Экспериментально обнаружено и теоретически

обосновано низкотемпературное (300-350 K) перераспределение атомов

легирующих элементов в процессе генерации точечных дефектов при

интенсивной холодной деформации в реакторных сплавах типа Fe-12Cr-30Ni.

Проведено численное моделирование деформационно-индуцированной

сегрегации возле границы зерна в сплаве Fe-Cr-Ni. Обнаружены

закономерности, позволяющие прогнозировать состав

радиационно-индуцированных атомных сегрегаций и разрабатывать новые

радиационно-стойкие стали.

Создан алгоритм моделирования поведения

карбонитридных частиц в сталях при термической обработке. Алгоритм

построен на основе разработанной физической модели, позволяющей учесть

влияние диффузионных процессов, протекающих внутри частиц, на кинетику

их эволюции, то есть – на изменение состава карбонитридов в процессе их

роста или растворения. С использованием данного алгоритма выполнены

расчеты эволюции карбонитридов переменного состава в сталях и

проанализированы результаты, согласующиеся с экспериментальными данными.

(Институт физики металлов).

Проведена серия экспериментов для различных

материалов по определению влияния условий лазерного испарения на размеры

синтезируемых наночастиц. Разработана теоретическая модель конденсации,

позволяющая корректно объяснить сходство размерных характеристик

наночастиц, получаемых из разных материалов, при соблюдении одинаковых

условий лазерного синтеза.

Совместно с ИВТЭ УрО РАН установлено, что

аноды Ni+SDC, созданные с использованием нанопорошков NiO, имеют на

порядок ниже слоевое сопротивление и в 1,5 раза выше каталитическую

активность (перенапряжение 100 мВ при 600 мА/см2 и 750оС) по сравнению с

характеристиками анодов на основе субмикронных порошков NiO. При этом

исключаются операции промежуточного спекания и размола кермета, а также

на 100 оС снижается температура припекания анода.

Найдены условия, позволяющие получать

слабоагрегированные нанопорошки металлов и сплавов. Показано, что

основной причиной, вызывающей агломерацию металлических нанопопрошков

является существенное повышение концентрации наночастиц на стенках

циклонов при улавливании порошков, приводящее к их взаимному трению и

спеканию. (Институт электрофизики).

На примере систем железо–переходный металл

(Cr, Ti, Co, W, Mn, V) экспериментально установлено, что в области

твердых растворов проявляется тенденция к расслоению. При этом

микроструктуры расслоения формируются только при определенном

соотношении энергии упорядочения и суммы упругой и энтропийной компонент

свободной энергии сплава. Построены фазовые диаграммы, в области твердых

растворов которых выделены участки высокотемпературного и

низкотемпературного расслоения (системы Fe-Cr, Fe-Co, Fe-V). Полученные

результаты указывают на необходимость уточнения подобных фазовых

диаграмм в области твердых растворов.

Проведено комплексное исследование влияния

типа ионов (Si+, Ar+), параметров облучения (дозы, скорости набора дозы)

на механические свойства псевдо-α-титановых сплавов. Рассмотрена

динамика развития микродефектов в модельных металлах с различным типом

решеток (объемно- и гранецентрированных кубических и гексагональных

плотноупакованных) при ионной имплантации и деформации. Показано, что на

упрочнение тонких поверхностных слоев титановых сплавов преимущественное

влияние оказывает процесс дефектообразования в каскаде в отличие от

образования соединений при ионной имплантации. Повышение усталостной

прочности сплава обусловлено, прежде всего, сглаживанием поверхностных

микродефектов, при этом зарождение магистральной трещины происходит не

на поверхности, а в глубине, определяемой толщиной модифицированного

слоя.

Проведено исследование температурных и

концентрационных зависимостей вязкости при нагреве, охлаждении и

затвердевании бинарных расплавов в системах эвтектического типа Ni-B,

Fe-B, Ni-P, Со-Р. На изотермах вязкости установлены максимумы вблизи

составов: 17 ат.%В (Ni-B), 20 и 32 ат.%В (Fe-B), 17 и 21 ат.% Р (Ni-P),

20 ат.%Р (Со-Р). На политермах обнаружены аномалии, температуры которых

зависят от состава. Экспериментально показана возможность образования в

исследованных системах метастабильных кристаллических фаз, что

обусловлено реализацией в жидкой фазе при определенных составах

композиционного ближнего порядка, типа Ni5B, Fe4B, Ni5P, Ni4P, Co4P –

соединений, которые отсутствуют на равновесной фазовой диаграмме.

Предложен и апробирован метод исследования

коррозионного поведения высокодисперсных порошков, основанный на

измерении объема кислорода, поглощенного образцом в ходе коррозии. Метод

позволяет оценить защитные свойства стабилизирующих слоев на поверхности

частиц и скорость растворения порошка.

На примере порошков на основе Fe показано,

что, варьируя условия механоактивации и одновременно увеличивая

дисперсность, можно повысить коррозионную стойкость порошков за счет

формирования определенной структуры и фазового состава в объеме и на

поверхности частиц порошка. Полученные результаты могут стать основой

для целенаправленного синтеза коррозионно-стойких высокодисперсных

металлических систем. (Физико-технический институт).

ЭЛЕКТРОФИЗИКА. Предложена методика изучения

процессов в области распространения ионного пучка, основанная на анализе

баланса токов для цилиндра Фарадея с неэквипотенциальными электродами.

Методика позволяет в широком диапазоне значений давления газа (0,01-0,1

Па) и энергий ускоренных ионов (единицы-десятки кэВ) оценивать сечение

их перезарядки, а также относительный вклад в ионизацию газа быстрых

вторичных электронов и ионов пучка, коэффициент вторичной электронной

эмиссии коллектора пучка.

Экспериментально установлено, что в

газоразрядных системах с сетчатым плазменным катодом при создании

условий для эффективной энергетической релаксации электронов в анодной

плазме возникает интенсивный обратный поток ионов, способный нарушать

устойчивую эмиссию плазменного катода в результате изменения потенциала

и плотности катодной плазмы. Для обеспечения стабильной эмиссии

плазменного катода в широком диапазоне условий горения и параметров

разряда предложены меры, основанные на оптимизации характеристик

сеточного электрода.

Разработана магнитогидродинамическая модель

сильноточной (несколько десятков кА) вакуумной дуги в поперечном

магнитном поле. Результаты двумерного моделирования позволили установить

механизм движения дуги и обнаружить эффект ее прыжкового перемещения на

расстояния, сравнимые с размерами межэлектродного промежутка. Скорость

движения дуги и ее зависимость от длины промежутка, полученные в

расчетах, хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Установлено, что наносекундный пробой и

перекрытие твердых диэлектриков в вакууме приводит к генерации плазмы с

высокими параметрами ионизации и кратностью ионизации, недостижимой при

использовании импульсов напряжения микро-миллисекундного диапазона.

Исследован механизм образования

микрократеров на поверхности металлической мишени, облучаемой мощным

микросекундным электронным пучком. Предложен метод расчета динамики

образования микрократера в случае размытой контактной границы между

расплавом и плазмой. Установлено, что образование микрократеров носит

резко выраженный пороговый характер: при превышении введенной в мишень

энергии некоторого значения, зависящего от свойств материала и

практически не зависящего от энергии частиц пучка, микрократер

образуется с неизбежностью вследствие развития неустойчивости

Рихтмайера-Мешкова контактной границы «расплав-плазма». (Институт

электрофизики).

Впервые экспериментально получен эффект

генерации коротких импульсов сверхизлучения с умножением частоты

следования импульсов вследствие доплеровского смещения частоты

рассеянного излучения. Эффект возникает в процессе вынужденного

встречного рассеяния мощной СВЧ-волны накачки на сильноточном

релятивистском электронном сгустке. Для этого электромагнитный импульс

накачки (38 ГГц, 100 МВт, 3 нс) вводился через систему квазиоптических

зеркал в гладкий волновод навстречу электронному пучку (300 кэВ, 2 кА,

0,5-0,7 нс). В результате в спектре полученного рассеянного импульса

длительностью короче 200 пикосекунд были представлены частоты вплоть до

150 гигагерц. Эксперимент проведен на созданной в ИЭФ уникальной

установке, состоящей из двух малогабаритных электронных ускорителей

РАДАН, синхронизованных с точностью 300 пикосекунд. (Институт

электрофизики, Институт прикладной физики РАН).

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА, НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА,

ОПТИКА. Предложен и экспериментально реализован новый поляризационный

метод определения изменения длины волны когерентного излучения,

обеспечивающий точность измерения 0,1 нм в узком диапазоне длин волн

порядка 4 нм. Метод основан на зависимости угла настройки

четвертьволновой перестраиваемой пластинки от длины волны, а его высокая

точность обусловлена проявлением многолучевой интерференции когерентного

света. Показано, что область, диапазон и точность измерений можно

регулировать подбором параметров фазовых пластин, составляющих

перестраиваемую четвертьволновую пластинку.

Проведено теоретическое исследование

поведения запрещенных зон в фотонных кристаллах в целях осуществления их

синтеза методом голографической литографии. Фотонные кристаллы с

максимально широкой запрещенной зоной в видимой и ближней инфракрасной

областях спектра могут быть получены методом трехкратного экспонирования

интерференционной картины при изменении угла , образованного

биссектрисой угла между интерферирующими волнами и нормалью к

поверхности фоторезиста. Показано, что вопреки распространенному

утверждению, для данного способа формирования фотонных кристаллов ГЦК

решетка не является оптимальным типом решетки с точки зрения величины

запрещенной зоны. Определена оптимальная величина угла , которая

позволяет увеличить размер запрещенной зоны в 1,5 раза по сравнению с

ГЦК решеткой. (Институт электрофизики).

Проведены эксперименты по генерации

лазерного рентгеновского излучения на переходе 3p-3s Ne-подобного иона

титана в схеме с нестационарной столкновительной накачкой на

10-тераваттной лазерной установке СОКОЛ-П. Такая схема была реализована

при последовательном облучении мишеней двумя лазерными импульсами нано-

и пикосекундной длительности, сфокусированными в линию, шириной порядка

30 мкм и длиной до 8 мм. В качестве мишеней использовались плоские

полированные пластинки из титана. На пикосекундной длительности

плотность потока лазерного излучения составила 6•1014 Вт/см2.

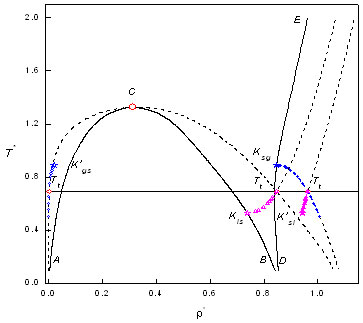

ТЕПЛОФИЗИКА. По результатам компьютерных

экспериментов построена расширенная фазовая диаграмма простого вещества

(типа аргона), отображающая кроме линий фазовых равновесий их

метастабильные продолжения и границы устойчивости – спинодали жидкости,

газа, кристалла при положительных и отрицательных давлениях до

температур, близких к абсолютному нулю (рис.5). Установлено, что фазовые

равновесия кристалл–жидкость и жидкость–газ прекращаются в некоторых

особых точках, какими являются точки встречи кривых плавления и

сублимации со спинодалями для кристалла и жидкости соответственно.

Рис. 5. Фазовая диаграмма вещества в координатах температура - плотность. Пунктирные линии - кривые фазовых равновесий, AC - спинодаль газа, BC - спинодаль жидкости, DE - спинодаль кристалла, C - критическая точка, Tt - тройная точка, Kls - точка прекращения равновесия кристалл - жидкость, Ksg - точка прекращения равновесия кристалл - газ.

Изучены теплофизические свойства переходных

контактных зон, формирующихся при сварке взрывом пластин из разнородных

металлов. Показано, что в результате ударного воздействия в слоях

толщиной 30-100 мкм образуются сильно разупорядоченные аморфизованные

структуры. Впервые прямыми измерениями установлено, что тепло- и

температуропроводность контактных зон в 4-8 раз меньше, чем у металлов

контактной пары. Предложена модель, объясняющая затруднение

теплопереноса в разупорядоченных структурах с уменьшением средней длины

свободного пробега электронов вследствие возрастания электрон-фононного

рассеяния.

Методом нагрева проволочного зонда

проведено исследование устойчивости перегретых состояний масел в связи с

проблемой экспресс-контроля летучих примесей (наиболее опасной из

которых является вода) в рабочих телах маслонаполненного оборудования.

Найден режим тепловой релаксации зонда, обеспечивающий его высокую

чувствительность к малым примесям влаги в маслах. На основе этого

эффекта разработан метод быстрого обнаружения летучих примесей и создан

макет устройства, действующего по принципу индикатора опасной

концентрации влаги в маслах энергетических установок ТЭС. (Институт

теплофизики).

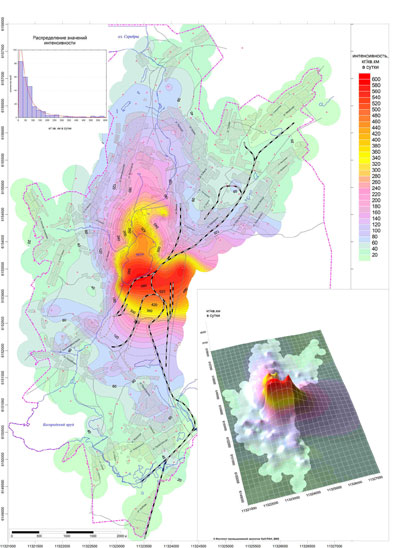

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. На примере

изучения характера загрязнения окружающей среды выбросами

медеплавильного производства (промышленная зона г. Карабаш) установлено,

что существующие модельные подходы непригодны для оценки распределения

по площади атмосферных выпадений растворимых форм загрязняющих веществ.

Показано, что распределение твердой фазы медьсодержащих выбросов

характеризуется четким максимумом вблизи источника загрязнения и

монотонным снижением интенсивности с удалением от него (рис.6а), что

удовлетворительно описывается в рамках общепринятых моделей. В то же

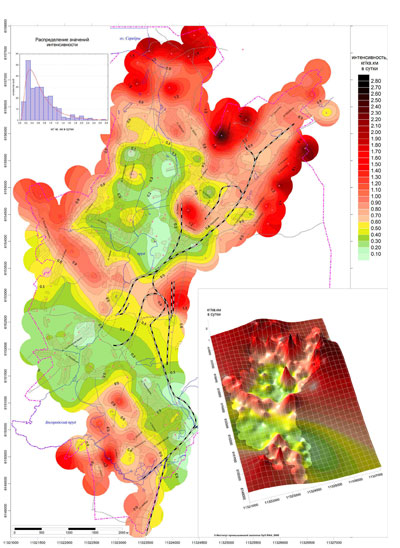

время картина осаждения растворимых форм меди носит резко контрастный

характер (рис.6б): выделяется несколько разобщенных концентрационных

аномалий, не указывающих на расположение источника загрязнения и

требующих для интерпретации создания иных расчетных моделей.

Рис. 6а. Интенсивность выпадения твердой фракции меди по данным снеговой съемки в г. Карабаш Челябинской области.

Рис. 6б. Интенсивность выпадения растворимых форм меди по данным снеговой съемки в г. Карабаш Челябинской области.

Сформирован эпидемиологический

дозиметрический ретроспективный «Регистр северной части

Восточно-уральского радиоактивного следа», на основе анализа данных

которого выявлено достоверное увеличение смертности от злокачественных

новообразований в критической группе населения Каменского района

Свердловской области. Вывод о наличии реальной угрозы здоровью населения

вследствие проживания в зоне радиоактивного следа аварии на ПО «Маяк»

1957 г. впервые сделан на основе прямого эпидемиологического

исследования, что подтверждает приводившиеся ранее модельные оценки.

Разработана новая методика количественной

оценки риска для здоровья населения, обусловленного воздействием

совокупности неблагоприятных факторов. В основе методики – алгоритм

построения иерархически организованного интегрального показателя,

который позволяет сузить набор рассматриваемых факторов до небольшого

числа сочетаний наиболее значимых из них. Такой подход отличает данную

разработку от существующих аналогов, обеспечивая возможность

минимизировать усилия для получения адекватных оценок и разработать меры

по целенаправленному устранению главных негативных факторов.

(Институт промышленной экологии).

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. Предложена новая

систематизация видов надежности функционирования электроэнергетических

систем (ЭЭС). В качестве ключа к структуризации надежности

функционирования ЭЭС принята характеристика нарушений электроснабжения

потребителей, что позволило выделить два уровня составляющих в

балансовой и режимной надежности. Разработан метод решения задачи

оценивания состояния ЭЭС с учетом режимных ограничений, допускающий

эффективное распараллеливание вычислительного процесса на искусственную

нейронную сеть (ИНС). Теоретически обоснована устойчивость решения на

основе формирования обобщенного вектора ошибки при самообучении ИНС.

Учтены особенности схемных, режимных и информационных ограничений,

характерных для электроэнергетики страны. (Институт

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ).

МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. ПРОБЛЕМЫ

МАШИНОСТРОЕНИЯ. Дана оценка стоимости и эффективности применения

существующих средств снижения риска при эксплуатации трубопроводных

систем (в том числе человеческого фактора) на основе анализа их

чувствительности.

Разработан алгоритм на основе обобщенной

теории надежности структурных систем, Булевой алгебры и дискретной

оптимизации, а также программа выбора минимального набора средств

снижения риска эксплуатации потенциально-опасных систем, обеспечивающих:

минимальную стоимость применяемых средств при заданной величине снижения

риска; максимальное снижение риска при заданной величине допустимых

расходов на применение средств.

Впервые установлены закономерности

распространения трещин в конструкциях при подвижных температурных полях

(тепловое пятно, тепловой фронт). Полученные результаты планируется

использовать для повышения качества расчетов на прочность и создания

новых технологий резки заготовок.

Впервые установлено, что водородная

дилатация в металлических конструкциях приводит к появлению

макронапряжений, механизм и последствия которых полностью аналогичны

воздействиям температурных напряжений. При этом воздействия активных

газовых сред (не только водорода, но и природного газа, кислорода и др.)

при повышенных температурах не ограничены тонким поверхностным слоем

металла, но и могут иметь место и в десятках миллиметров от поверхности.

Эти результаты являются основой для развития на базе теории

приспособляемости нового направления в механике деформируемых тел –

механики дилатационного циклического деформирования твердых тел в

активных средах. По этой работе оформляется заявка на открытие.

(Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем машин»).

Отчет о научной и

научно-организационной

|

| © Уральское отделение Российской академии наук |