|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2006 г. |

||

|

Физико-химические основы металлургических процессов

Проведены комплексные исследования малоизученного класса соединений – кальцийсодержащих оксосульфидов. Определены структурные параметры оксосульфидов CaZnSO, CaFeSO, Ca3Fe4S3O6, Ca2FeCuSO3, температуры фазовых переходов и области их существования, выявлены изменения параметров элементарных ячеек и получены коэффициенты термического расширения этих соединений. Изучены кинетика и макромеханизм окислительно-восстановительных процессов, происходящих при нагреве оксосульфидов в среде монооксида углерода и на воздухе. Рентгеноспектральным микрозондовым анализом оценена растворимость меди, никеля и цинка в железокальциевых оксосульфидах. Полученные результаты позволили обосновать новые технологические режимы переработки цинкосодержащего сульфидного сырья. (Институт металлургии).

Супрамолекулярные и наноразмерные самоорганизующиеся системы для ипользования в современных высоких технологиях

Установлены причины различной реакционной способности по отношению к кислороду воздуха сырьевых материалов для углеродной продукции на основе каменноугольного и нефтяного сырья. Повышенная реакционная способность пеков и полукоксов, полученных из нефтяного сырья, в интервале температур 160-300 ºC определяется более высоким содержанием алифатического водорода в этих материалах, по сравнению с каменноугольными продуктами. Установлены основные закономерности образования кислородсодержащих группировок при низкотемпературном окислении нефтяных и пекового полукоксов. Полученные данные будут полезны для совершенствования технологии получения углеграфитовых материалов. (Институт органического синтеза).

Физическая химия и материаловедение

Разработан ряд лабораторных моделей электрокаталитических реакторов парциального окисления природного газа. В качестве мембран использованы созданные в ИХТТ УрО РАН материалы на основе ферритных матриц. Впервые в России из природного газа данным методом получен синтез-газ и продемонстрирована высокая эффективность процесса, характеризуемого отношением H2/CO~2, а также параметрами конверсии и селективности на уровне 93-97%. (Институт химии твердого тела).

Созданы научные основы синтеза высокодисперсных порошков оксидов металлов анодным оксидированием металлов в хлоридно-нитратном расплаве при температурах выше 550 °С (на примере алюминия, титана, циркония и тантала). Показано, что, изменения состава электролита, температуры оксидирования и плотности анодного тока позволяют получать либо плотные защитные покрытия на указанных металлах, либо оксидные порошки, имеющие размеры частиц от 30 до 70 нм. (Институт высокотемпературной электрохимии).

Предложена методика рентгеноэлектронного анализа, позволяющая проводить одновременно исследование состава и атомной структуры тонких слоев силикатных стекол и силикатных пленок. Методика основана на корреляциях между положением линий O1s и Si2p и величинами межатомного расстояния Si-O и угла связи Si-O-Si. В отличие от дифракционных методов анализа структуры методика позволяет получать количественную информацию о степени связанности структуры, так например, впервые определены степени связанности кремний-кислородной и свинцово-кислородной структур, содержание и химическое состояние разных структурных форм свинца, определяющее его поведение при внешних воздействиях. Полученные результаты являются основой методов модификации тонких поверхностных слоев стекол и пленок для создания комплекса заданных свойств. (Физико-технический институт).

Физическая химия твердых электролитов

Построена микроскопическая теория структурных фазовых превращений в смешанных многокомпонентных кристаллических системах с ян-теллеровскими ионами. Рассчитаны фазовые диаграммы для таких систем, обнаружено наличие двух типов тетрагональных состояний при низких температурах и, соответственно, линии фазовых переходов первого рода между ними. Показано, что в смешанных ян-теллеровских системах, у которых энергии предпочтения и ян-теллеровского взаимодействия оказываются конкурирующими при распределении катионов по подрешеткам, фазовые состояния зависят от скорости протекания миграционных процессов, которые определяются режимами нагрева (охлаждения) образцов в условиях проведения эксперимента. (Институт высокотемпературной электрохимии)

Завершен цикл работ по детальному определению кристаллической структуры низко- и высокотемпературных модификаций ортофосфатов калия, рубидия и цезия (базисных соединений для синтеза высокопроводящих катионных твердых электролитов) с помощью комплекса нейтронографических методов. Определены типы и параметры элементарных ячеек, координаты атомов, межатомные расстояния, параметры тепловых колебаний для этих фаз. Построены модели структур и сделаны заключения о механизмах ионного переноса в A3PO4 (где A=K, Rb, Cs) при низких и высоких температурах. (Институт высокотемпературной электрохимии)

Физическая и коллоидная химия растворов и расплавов

Выполнен цикл исследований по термодинамике свинцово-сурьмянистых сплавов и изучена кинетика электродных процессов с использованием этих сплавов в качестве жидких металлических анодов в хлоридных расплавах. На основе полученных данных создан опытный образец электролизёра, не имеющего аналогов в мировой практике. (Институт высокотемпературной электрохимии).

Изучены структура и состав сплошных слоев и дендритов золота, палладия, родия, сплавов платина-родий, платина-иридий. Установлено, что величины максимального перенапряжения зарождения кристаллов сплавов ниже, чем для чистых компонентов. Показано, что при высоких плотностях тока в присутствии кислородсодержащих примесей в начальной стадии роста осадков золота и палладия образуется необычный порошок из частиц округлой неограненной формы. Растущий осадок имеет атомно-шероховатую поверхность с высокой концентрацией свободно перемещающихся ад-атомов, что способствует понижению температуры плавления поверхностного слоя и тем самым округлению кристаллов. Установлено, что родий и сплавы родий-платина на графите осаждаются в виде дендритов, а на подложках из платиновых металлов – в виде покрытий. (Институт высокотемпературной электрохимии).

Строение и свойства веществ

Предложен новый способ количественного описания термодинамических свойств бинарных расплавов переходных металлов. В рамках подхода Виллса-Харрисона для расчета эффективного парного взаимодействия в переходных металлах предложено использование локального модельного псевдопотенциала Бретоннета-Силберта. На основе данного подхода в сочетании с вариационным методом термодинамической теории возмущений разработан и обобщен на двухкомпонентные системы формализм расчета термодинамических свойств жидких переходных металлов. Полученные результаты расчетов теплоты смешения и свободной энергия смешения расплавов Fe-Co, Fe-Ni и Co-Ni различного состава вблизи температуры плавления хорошо согласуются с экспериментальными данными. Метод открывает возможность прогнозирования широкого круга свойств двухкомпонентных расплавов переходных металлов. (Институт металлургии).

Химия твердого тела

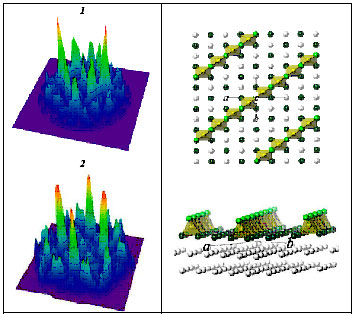

На основе исследований рентгеновской фотоэлектронной дифракцией квазиупорядоченных структур типа NbOx на поверхности ниобия впервые обнаружено существование двух неэквивалентных состояний кислорода над поверхностью монокристаллической грани Nb(110). Обнаруженные низкоразмерные структуры NbOx важны для разработки функциональных элементов сверхпроводящих детекторов фотонов инфракрасного излучения с чувствительностью и быстродействием в тысячи раз больше по сравнению с детекторами на основе полупроводников (рис.13).

Рис. 13. Картины рентгеновской фотоэлектронной диффракции (слева: 1 – эксперимент; 2 – расчет для внешних монослоев системы O/Nb(110) ) и модельные структуры NbOх на поверхности ниобия (справа).

(Институт химии твердого тела).

Синтетическая органическая химия

Разработаны методы фотоинициированного стереоселективного образования циклобутанового цикла в халконо-подандах и получены соединения, представляющие интерес как молекулярные переключатели, а также хиральные модификаторы асимметрического синтеза. Показано, что реакция фотохимического [2+2] циклоприсоединения в халконо-подандах в условиях твердофазного синтеза протекает межмолекулярно с образованием олигомеров стереорегулярного строения, содержащих циклобутановые звенья syn α-труксиллового типа. В растворах получены краун-эфиры с циклобутановым фрагментом, причем реакция проходит стереоспецифично с образованием структуры γ-труксинового типа (анти-, «голова к голове») (Институт органического синтеза).

Изучена реакционная способность диоксида хлора при окислении вторичных терпеновых спиртов (цис- и транс-вербенола, борнеола, изоборнеола, ментола). Установлено, что на процесс окисления оказывают влияние природа субстрата, стерические факторы, реакционная среда. Показано влияние солей и комплексов переходных металлов на скорость реакции окисления терпеновых спиртов. (Институт химии Коми НЦ).

Новые материалы

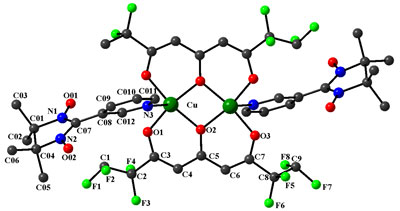

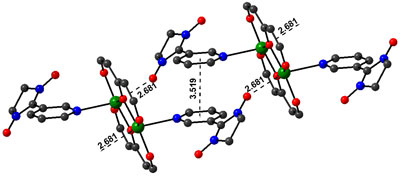

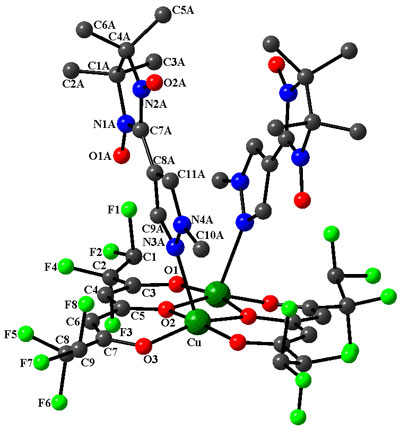

В области создания противоопухолевых веществ разработаны новые методы синтеза производных глутаминовой и пироглутаминовой кислот (5-оксопролина), содержащих в 4-ом положении разнообразные заместители. Синтезированы 4-ариламино- и 4-гетерилтио-производные N-фталоилглутаминовой кислоты, разнообразные по строению N-фталоил-аминоспирты. Производные глутаминовой кислоты перспективны как потенциальные противоопухолевые препараты, которые являются ингибиторами роста эндотелиальных клеток in vitro и не обладают токсичностью. В опытах на животных применение одного из синтезированных соединений обеспечило эффективность торможения роста опухоли на уровне клинически используемого препарата талидомида. В целях создания новых магнито-активных веществ получен ряд новых биядерных трикетонатных комплексов с ионами Сu(II), Ni(II), Co(II) и Mn(II). Соединение Бис(μ2-1,1,2,2,8,8,9,9-октафторнонан-3,5,7-трионато)димедь(II) [Cu2L2] использовано в качестве фторированной матрицы для синтеза гетероспиновых комплексов на основе нитроксильных радикалов (NIT-Py и NIT-PzMe), проявляющих термически индуцируемые магнитные аномалии (рис. 14, 15).

a

Рис. 14. Структурная формула (а)

b

и строение молекулы Cu2L2(NIT-Py)2 ( b - атомы Н не показаны);

c

укладка молекул в кристалле (с – CH3-, HCF2CF2-заместители и атомы Н не показаны).

a

Рис. 15. Строение молекулы Cu2L2(NIT-Pz)2: a – атомы Н не показаны;

b

b – кристаллизационные молекулы диэтилового эфира, HCF2CF2 - заместители, CH3 -группы 2-имидазолиновых циклов и атомы Н не показаны.

Исследования, проведенные в Международном томографическом центре СО РАН, показали, что биядерные фторсодержащие 1,3,5-трикетонаты переходных металлов могут рассматриваться как ценные матрицы при целенаправленной разработке синтеза гетероспиновых ленточных (или лестничных) структур. (Институт органического синтеза).

Разработан новый способ получения градиентных композиционных материалов для электроконтактов с медной матрицей, в расплав которой замешиваются частицы карбида хрома путем кратковременного воздействия на него низкочастотными колебаниями. Установлено, что структура полученного композита зональна, что обусловлено градиентным распределением упрочняющей фазы. При этом тонкий слой контактной поверхности упрочнен частицами карбида хрома размерами 20-50 мкм в большей степени, чем основная токопроводящая часть, содержащая микронные и субмикронные частицы карбида, незначительно повышающие его электросопротивление. (Институт металлургии).

Разработана схема синтеза слоистого карбидосилицида титана – основной структурообразующей фазы микропластичной керамики для высокотемпературных электротехнических изделий сложной формы. Отличительной особенностью схемы синтеза является регулируемое удаление избытка кремния за счет варьирования внешнего давления в реакторе. (Институт химии Коми НЦ).

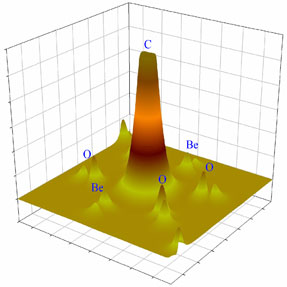

На примере монооксида бериллия, легированного 2р-атомами (бор, углерод, азот), предсказан эффект намагничивания немагнитной матрицы при ее легировании примесями немагнитных атомов за счет спонтанной спиновой поляризации последних (рис. 16).

Рис. 16. Результаты квантово-химических расчетов системы Be–O–C: плотность электронных состояний в системе (слева), спиновая плотность в плоскости Be–O–C.

Предложенный подход к получению новых магнитных материалов, перспективных, в частности, для спинтроники, может быть реализован для большого числа немагнитных ионных изоляторов (оксиды, хлориды и фториды щелочных или щелочногалоидных металлов) при их допировании немагнитными р-атомами, а также для соответствующих наноматериалов. (Институт химии твердого тела).

Структура и свойства полимеров

Впервые предложен и реализован на конкретных композициях подход к построению быстроотверждающихся структурнооднородных конструкционных полиуретанов, перерабатываемых по низкоэнергоемкой технологии. Регулярная пространственно-сшитая структура полиуретанового композита задана сочетанием олигомеров с разной реакционной способностью гидроксильных групп и олигомерного катализатора реакции уретанообразования N,N,N´,N´-тетракис-(-2-гидроксипропил)-этилендиамина. В результате скрининга алканотрофных микроорганизмов из Уральской профилированной коллекции отобраны 64 штамма родококков, катализирующих расщепление сложноэфирной связи ацетата пантолактона. Использование свободных бактериальных клеток приводит к образованию (R)-пантолактона с оптической чистотой 60–65 %, применение иммобилизованных в криогель поливинилового спирта клеток родококков позволяет повысить энантиоселективность реакции до 75 %. Выявлены основные закономерности прививки функциональных групп на поверхность полиолефиновых материалов, модифицированных методом ионно-лучевой обработки. Определены оптимальные режимы облучения. Методом ИК-МНПВО спектроскопии подтверждено, что акриловые мономеры вступают в реакции с радикалами, образовавшимися в процессе облучения, и прививаются на обработанную поверхность. Показано, что для достижения наибольшей эффективности сополимеризации достаточно дозы облучения низкоэнергетическими (до 30 kэВ) ионами, равной 1012-1013 иона/см2. (Институт технической химии).

Изучен методом динамического светорассеяния процесс образования интерполимерного комплекса лигносульфонатов (побочных продуктов сульфит-целлюлозного производства) с полиаминами. Установлено, что растворы нестехиометрических комплексов лигносульфонатов и полиаминов характеризуются снижением средней подвижности частиц в растворе и увеличением их гидродинамического размера (Rmax=560 нм) по сравнению с исходными лигносульфонатами (Rmax=160 нм). Показано, что в образовании нерастворимых в воде стехиометрических комплексов принимают участие в основном высокомолекулярные лигносульфонаты, в том числе ассоциированные. Получены наноразмерные комплексы на основе водорастворимых природных полиэлектролитов лигносульфонатов и аминополисахаридов (хитозана – ХТ). Исследовано влияние однозарядных катионов лигносульфоната (Н+, Li+, Na+, K+, NН4+) на образование полиэлектролитного комплекса с ХТ и изучены его физико-химические свойства. Показано, что чем меньше радиус катиона, тем ниже относительное содержание ХТ в системе хитозан-лигносульфонат, при котором происходит образование агрегативно устойчивого комплекса. (Институт экологических проблем Севера).

Химия растительных веществ

Впервые синтезированы хлорины, содержащие на периферии хлоринового цикла фрагмент биологически активного дитерпеноида изостевиола, присоединенный к макроциклу мостиками различной длины. Введение на периферию хлоринового цикла дитерпеноида изостевиола, проникающего в мембраны клеток и проявляющего разноплановую биологическую активность, может привести к получению соединений с новыми полезными свойствами, например, с увеличенной способностью хлорина к взаимодействию с клеточными мембранами – свойства, важного при создании лекарственных веществ.

Одним из подходов, позволяющих установить

конформации и особенности топологической структуры полимеров, является

фрактальный анализ макромолекул. Данный метод использовался при

исследовании полимерных свойств лигнинов, выделенных из ксилемы хлебных

злаков – пшеницы и овса. Изучены гидродинамические свойства узких

фракций диоксанлигнинов овса (ДЛ-О) и пшеницы (ДЛ-П). Выяснено, что в

травянистых злаках при биосинтезе реализуется механизм

диффузионно-лимитированной агрегации кластер-кластер, который приводит к

формированию макромолекул лигнина с линейной топологией макроцепей. (Институт

химии Коми НЦ).

Отчет о научной и

научно-организационной

|

||

| © Уральское отделение Российской академии наук |