|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2006 г. |

|

Физика конденсированных сред

На основе теоретико-группового анализа предложен способ описания взаимодействия коллинеарно упорядоченной магнитной подсистемы орторомбических кристаллов с оптическими фононами. Такое взаимодействие может реализоваться лишь в многоподрешеточных антиферромагнетиках, в которых центр инверсии является открытым элементом симметрии по отношению к позициям магнитных атомов. Изучение этого взаимодействия представляет интерес для сред, допускающих существование магнитоэлектрического эффекта, поскольку в них можно электрическим полем влиять на магнитное состояние и наоборот магнитным полем модулировать электрические свойства. Материалы с магнитоэлектрическим эффектом перспективны для устройств записи и считывания информации. Для исследования ядер с аномально высокой скоростью спин-спиновой релаксации разработан и реализован двухчастотный режим работы импульсного спектрометра ЯМР с оригинальной схемой однокатушечной резонансной ячейки, позволяющий выполнять эксперименты по двойному ядерно-ядерному резонансу (ДЯЯР). Данный метод позволил исследовать эволюцию неоднородных состояний электронной спиновой системы сверхпроводящих (СП) оксидов BaPb1-xBiхO3 в широкой области концентраций Bi. Определены константы гомоядерного (свинец-свинец) и гетероядерного (свинец-кислород) спин-спиновых взаимодействий. Получены прямые свидетельства о локальном характере энергетической щели для оксидов металлической фазы вблизи концентрационного перехода СП металл–полупроводник. ДЯЯР позволяет снять принципиальные ограничения, возникающие при исследовании ядер, «невидимых» традиционными одночастотными методами импульсной спектроскопии ЯМР. Получен новый класс нелинейных стационарных состояний как однородного, так и неоднородного обобщенного нелинейного уравнения Шредингера. Исследованы сценарии зарождения, эволюции и разрушения этих состояний, предложена их идентификация: по амплитудной дисперсии скорости уединенных волн и асимметрии импульса, прошедшего через систему. Результаты исследования важны для адекватной интерпретации экспериментальных данных по слабонелинейной динамике магнитостатической огибающей в гетерофазных структурах типа ферромагнетик-диэлектрик-метал, а также при моделировании нелинейных процессов в задачах гидродинамики и нелинейной оптики. Изучено влияние спин-орбитального взаимодействия на кинетические эффекты в постоянном магнитном поле в двумерных системах при поглощении энергии СВЧ-излучения. Показано, что переменное магнитное СВЧ-поле выводит спиновую подсистему из равновесия и реализует комбинированные переходы. Спин-орбитальное взаимодействие передает энергию от спиновых степеней свободы к кинетическим. Совместно с переменным СВЧ-магнитным полем, оно приводит к новому типу осцилляций компонент тензора проводимости. Результаты актуальны в связи с разработкой приборов и устройств, работающих на основе спиновых степеней свободы. Исследовано влияние степени порядка, определяемой режимом термообработки и способом приготовления, на электронную структуру и физические свойства сплава Гейслера (Fe2VАl). Показано, что спектр оптического поглощения определяется электронной структурой сплава и подтверждает формирование псевдощели на уровне Ферми, наблюдаемое в зонном спектре. Магнитные, электрические свойства, низкотемпературная теплоемкость во многом связаны со степенью порядка сплава. Впервые выполнен зонный расчет этого сплава с учетом структурного беспорядка. Получен сплав, характеризующийся низкой плотностью состояний на уровне Ферми, что позволило максимально приблизить экспериментальные результаты к зонным расчетам (рис. 4).

Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости сплава Fe2VAl, полученного различными способами.

(Институт физики металлов)

Существенно продвинуты представления о проводимости результатами исследований с учетом андерсоновской локализации носителей в двумерных структурах. В рамках единой модели определено соотношение вкладов в проводимость от интерференции и взаимодействия. Показано, что вплоть до значений проводимости 0.01 e2/h все наблюдаемые явления (зависимости проводимости и эффекта Холла от температуры, напряженности магнитного и электрического полей) могут быть адекватно поняты, если принять, что имеет место проводимость по делокализованным состояниям, а переход к прыжковой проводимости происходит при значениях σ<0.01 e2/h. (Институт физики металлов, Уральский государственный университет).

Предложен новый механизм формирования изломов в электронном спектре ARPES сильно коррелированных систем, связанный с особенностями спектральной плотности таких систем – наличием вклада от хорошо разделенных (по энергии) хаббардовских зон и центрального пика. Эти изломы возникают при энергиях, существенно превышающих характерные энергии фононов, и определяющихся только зонной структурой и факторами перенормировки теории ферми-жидкости. Таким образом, исследование этих спектров в широком интервале энергий позволяет дать новую и неожиданную информацию об электронной структуре сильно коррелированных систем. (Институт электрофизики).

Магнетизм

Выявлены неоднородное электронное состояние

и его связь с многофазным магнитным состоянием в монокристаллах

Ca1-xLaxMnO3-σ ( Обнаружено новое явление – увеличение теплоемкости ферромагнитного соединения La(Fe0.88Si0.12)13 вблизи температуры Кюри TC=194 K во внешнем магнитном поле в области технического намагничивания (рис. 5).

Рис.5. Температурные зависимости теплоемкости ферромагнетика La(Fe0.88Si0.12)13 вблизи TC=194 K, измеренные в нулевом (H=0) и ненулевом (H= 4 кЭ) внешнем магнитном поле.

Показано, что магнитная теплоемкость имеет источником работу магнитострикционных деформаций и не связана с пространственными магнитными степенями свободы, а определяется упругими константами материала и формой образца. Это первое экспериментальное доказательство существования упругой составляющей теплоемкости твердых тел при магнитном фазовом переходе, что имеет принципиальное значение для развития теории фазовых превращений и создания материалов с большим магнитокалорическим эффектом. Построена магнитная T–x фазовая диаграмма системы Ce2Fe17-хMnx, x = 0-2, не имеющая аналогов в случае интерметаллических соединений редкоземельных и 3d-переходных металлов. Основное магнитное состояние в системе изменяется с составом немонотонно в последовательности «ферромагнетик – антиферромагнетик – ферромагнетик» при монотонном изменении параметров кристаллической решетки (рис.6).

Рис.6. Магнитная фазовая диаграмма системы Ce2Fe17-xMnx .

В данной системе под давлением реализуются противоположные магнитные фазовые переходы «ферро – антиферромагнетик» и «антиферро – ферромагнетик». Гидрирование Ce2Fe17-xMnx вызывает переход «антиферро – ферромагнетик» при увеличении параметра решетки в базисной плоскости и его уменьшении в перпендикулярном направлении. В сплавах Гейслера типа Ni2MnA (A = Ga, Sn), разупорядоченных или пересыщенных марганцем, обнаружены эффекты однонаправленной магнитной анизотропии, а также низкая намагниченность, сильный парапроцесс, перетянутые и асимметричные петли магнитного гистерезиса (рис.7), что указывает на формирование сложного магнитного состояния с ферро- и антиферромагнитными взаимодействиями.

Рис.7. Форма петли магнитного гистерезиса разупорядоченного сплава Ni–Mn–Ga.

Полученные результаты существенно расширяют представления о практически важном магнитоуправляемом эффекте памяти формы в указанных сплавах. (Институт физики металлов).

Экспериментально и теоретически показано, что в α-области фазовых диаграмм магнитномягких сплавов железо-кремний при Si = 5–6 ат.% атомная структура разупорядоченных сплавов представляет собой обедненную кремнием решетку α-Fe, в которую вкраплены кластеры с B2 упорядочением. Определена атомная структура B2 кластеров: ядро, состоящее из двух B2-ячеек, имеющих общую грань, окружено растянутыми ячейками Fe-ОЦК матрицы (рис.8).

Рис.8. Анизотропный В2 кластер в сечении плоскостью (1-1 0) (слева). Ориентация В2 кластеров вдоль трех осей типа <100> (справа).

B2 кластеры анизотропны по форме – имеют большую протяженность вдоль осей легкого намагничивания типа <100>. Результаты важны для понимания взаимосвязи структуры с магнитными свойствами в мягких ферромагнетиках на основе Fe-Si и физической природы термомагнитной обработки многокомпонентных сплавов. (Институт физики металлов, Петербургский институт ядерной физики РАН).

Физика металлов, сплавов и оксидов

Разработана технология изготовления титановых биоимплантатов с системой пор, оптимальной для развития ткани из стромальных стволовых клеток. Определены механические свойства пористого титана, характеристики системы пор. Даны критерии для выбора материала применительно к конкретной хирургической задаче. Исследовано in-vitro влияние нанокомозитных углеродных алмазоподобных покрытий на титане на адгезию клеток костного мозга (рис. 9) и процессы жизнедеятельности.

Рис.9. Адгезия клеток костного мозга под влиянием биоимплантатов различного типа. Микрофото: структура пористого титана.

Установлено, что эти процессы проходят более интенсивно, если покрытие содержит азот. (Институт физики металлов, Институт травматологии и ортопедии, г. Екатеринбург).

Впервые для исследования макродефектов, образующихся при выплавке титановых сплавов, применена методика ядерного микроанализа. Идентифицированы механизмы образования и модификации этих дефектов. Установлено, что их источником являются частицы шихтовых материалов, температура ликвидуса которых превышает температуру плавки (Рис.10).

Рис.10. Гистограмма распределения дефектов металлургического происхождения по температуре ликвидуса материала дефекта. N – число дефектов; Тл – расчетное значение температуры ликвидуса материала дефекта,°С.

Модификация дефектов происходит по диффузионному механизму. Основным источником углеродосодержащих дефектов являются осколки твердосплавного режущего инструмента. Решающая роль в формировании газонасыщенных включений в титане принадлежит азоту. По результатам пятилетнего мониторинга промышленной технологии определены вклады в дефектообразование всех типов потенциальных источников макродефектов. Результаты исследований являются основой для решения главной проблемы современного титанового производства. (Институт физики металлов, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»).

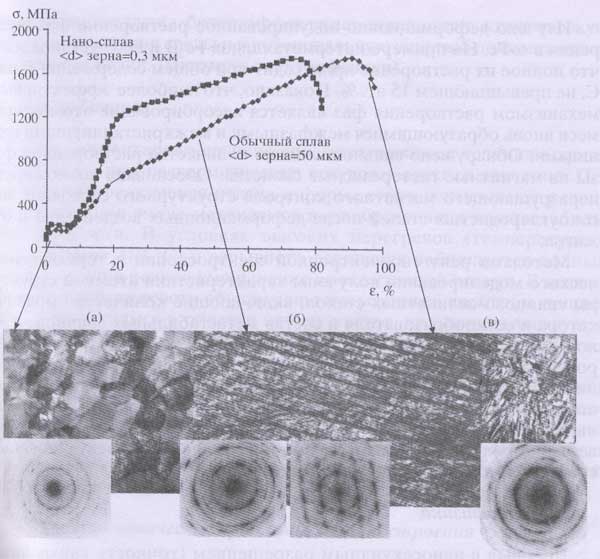

Обнаружен и объяснен эффект одновременного увеличения прочности и пластичности практически важных для техники и медицины сплавов с памятью формы на основе никелида титана (рис. 11).

Рис.11. Диаграммы растяжения "σ – ε" и электронномикроскопические структуры in situ высокопрочного сплава Ti-Ni, полученные на разрывных образцах до испытаний (а), после растяжения на 40% (б) и на 90% (в – в шейке образца).

Показано, что в данных объемных материалах могут быть одновременно достигнуты рекордно высокие значения пределов прочности (до 1,7 ГПа), текучести (до 1,2 ГПа), относительного удлинения (до 80%), относительного сужения (до 70%), обратимой деформации (9%), реактивного напряжения (до 1,0 ГПа) при реализации 100% памяти формы в узком температурном интервале. Установлены природа эффекта, его физические условия и структурные механизмы, влияние легирования, фазового состава и структурообразующих внешних воздействий. Получен патент РФ. (Институт физики металлов).

Изучено деформационно-индуцированное растворение фаз внедрения в α-Fe. На примере интерметаллидов Fe2B и Fe3C установлено, что полное их растворение происходит при общем содержании В или С, не превышающем 15 ат.%. Показано, что наиболее эффективным механизмом растворения фаз является адсорбирование атомов примеси вновь образующимися межфазными и межкристаллитными границами. Обнаружено сильное влияние количества растворенной фазы на магнитные гистерезисные свойства. Обоснована возможность неразрушающего магнитного контроля структурного состояния высокоуглеродистых сталей после деформационных воздействий и отжигов. Методами рентгеноэлектронной спектроскопии и термодинамического моделирования получены характеристики атомной структуры свинцово-силикатных стекол, включающие количество модификатора и сеткообразователя и состав метастабильных свинцово-кислородных структурных единиц. Установлено, что ионная бомбардировка средне- и высокосвинцовых стекол приводит к увеличению доли свинца-модификатора, восстановлению его до металла и уменьшению доли многочленных кремний-кислородных структур. Полученные результаты являются основой методов модификации тонких поверхностных слоев стекол и пленок для создания комплекса заданных свойств. (Физико-технический институт).

Электрофизика

Впервые с наносекундным разрешением (точность синхронизации не более 4 нс) исследована связь между динамикой свечения плазмы катодного пятна вакуумной дуги в результате отдельного эктонного процесса и нестабильностями тока и напряжения на разрядном промежутке. Обнаружено, что свечение катодного пятна имеет прерывистый характер с длительностью вспышек 10-20 нс и интервалами между ними 10-40 нс. Возникновение вспышки на катоде приводит к снижению напряжения на разряде и к росту тока разряда. Теоретически исследована динамика деформации металла при воздействии мощных субнано- и пикосекундных электронных пучков в двухтемпературном приближении. Показано, что скорости деформаций растяжения существенно превышают скорости деформации сжатия. Величина скорости деформаций определяется скоростью ввода энергии и может достигать 107 - 108 s-1 для деформаций растяжения. Сокращение времени ввода энергии с десятков наносекунд до 1 нс и менее приводит к росту механических напряжений. Установлено, что при субнаносекундных длительностях облучения энергия электронного пучка более эффективно переходит в кинетическую энергию движения среды и в потенциальную энергию поля механических напряжений. (Институт электрофизики).

Теплофизика

Экспериментально изучена динамика режимов течения вскипающей воды при разгерметизации сосудов высокого давления. Показано, что реактивная отдача и форма струи испытывают резкие изменения при смене механизмов парообразования в метастабильной жидкости. В условиях высоких перегревов (температура в струе свыше 210 °С) и взрывного вскипания наблюдается полный развал струи и резкое уменьшение ее реактивной отдачи. В потоке вскипающей жидкости обнаружены пульсации со спектром мощности, расходящимся в области низких частот, что свидетельствует о неустойчивости течения и о возможности случайных крупномасштабных выбросов. Установлена возможность реализации в потоке метастабильной жидкости ударной волны разрежения. Найдены режимы, в которых критическое течение наступает раньше появления фронта взрывного вскипания. Выяснены условия самоподдерживающего разрушения поверхности предельно перегретой жидкости. (Институт теплофизики).

Физико-механические проблемы машиностроения

Разработаны теоретические основы создания устройств и методик измерения, позволяющих повысить точность регистрации и информативность анализа динамических процессов при ударных испытаниях и вибрационной диагностике машин на этапе их разработки и эксплуатации. По результатам математического моделирования процессов преобразования сигналов и системного подхода созданы: метод анализа погрешностей оценки спектров вибрационных сигналов и метод восстановления входных сигналов. Показано, что метод восстановления сигналов позволяет решить проблему обеспечения динамического диапазона автономных регистраторов ударных процессов. На этой основе созданы и внесены в «Государственный реестр средств измерений» цифровой автономный регистратор ударных процессов СИГМА и система вибродиагностики технического состояния локомотивов. (Физико-технический институт).

В результате мало- и многоцикловых испытаний сталей и сплавов в сероводородных газовых средах установлено, что при длительной эксплуатация происходит значительное снижение их механических свойств. что, например, имеет место в Оренбургском газохимическом комплексе, газ которого содержит ~12% сероводорода. Расчеты повреждений для ресиверов и адсорберов этого предприятия, накопленные за 8-летний период пребывания в активной газовой среде, позволили обнаружить существенную неравнопрочность конструкций. Подана заявка на открытие. Проведена комплексная междисциплинарная разработка и синтез основных принципов, методов и технических средств количественной оценки и управления целостностью и безопасностью больших геотехнических инфраструктур с учетом человеческого фактора. Концепция реализована в пакете PRIMA, который отличается высокой информативностью и предназначен для управления безопасной эксплуатацией нефте-, газо-, продуктопроводов по критериям целостности и риска. (Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем машин»).

Проблемы энергетики

Разработана методика оценки перспективной балансовой надежности многоузловой электроэнергетической системы (ЭЭС) с учетом новой производственно-экономической организации электроэнергетики. Показано, что при переходе от «вертикальной» к «горизонтальной» интеграции энергокомпании решение задач оптимального резервирования в многоузловой ЭЭС требует дополнительной информации (о рыночных стоимостях оперативного резерва и системных услуг по ограничению мощности потребителей). Обоснована необходимость сохранения нормативного подхода к обеспечению системной надежности в условиях отсутствия такой информации на перспективу. В качестве нормируемых показателей предложены вероятности отсутствия дефицита мощности в узхлах и перегрузок межсистемных связей. Методика реализована в виде программно-вычислительного комплекса и апробирована на примере анализа балансовой надежности ЕЭС России на уровне 2010 года. (Отдел энергетики Института социально-экономических и энергетических проблем Севера).

Межотраслевые проблемы экологии

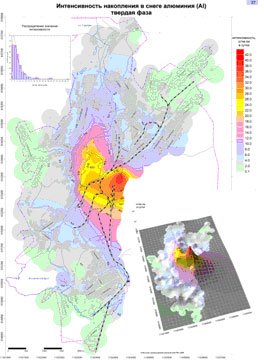

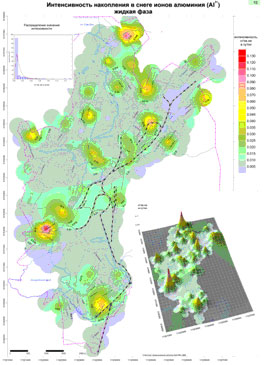

Разработана концепция междисциплинарной стратегической оценки сценариев развития топливно-энергетического комплекса ЯНАО. Учтены процессы в социально-демографической и экономической сфере округа при различных сценариях промышленного освоения его территории. В процессе апробации предложенной методологии выполнена предварительная укрупненная оценка экологических последствий реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный». Изучен характер загрязнения территории соединениями алюминия от единого источника выбросов и выявлено принципиальное различие в распределении по площади растворимых и нерастворимых аэрозолей этого металла, аналогичное обнаруженному раннее для соединений меди (в промышленной зоне металлургического комплекса г. Карабаш). Теоретически обоснована общая закономерность: наличие четкого максимума при осаждении твердофазных соединений металлов, однозначно указывающего на источник загрязнения, и серии разобщенных локальных аномалий при выпадении растворимых форм металлов (рис. 12). В последнем случае картина загрязнения не позволяет выявить источник выбросов.

Рис.12. Интенсивность

накопления в снеговом покрове алюминия (Al)

Выполнен цикл исследований процессов,

определяющих формирование доз облучения человека при ингаляционном

поступлении дочерних продуктов торона. Впервые получены

экспериментальные данные по кинетике растворимости продуктов распада

торона в имитаторе биологических жидкостей, что позволило рассчитать

биокинетические параметры поглощения радионуклида 212Pb в легких.

Показано, что для различных условий облучения значение дозового

коэффициента, связывающего экспозицию по продуктам распада торона и

полученную эффективную дозу, лежит в диапазоне 80-260 нЗв/(Бк×м-3×ч),

что в 2-7 раз выше значений, рекомендованных НКДАР ООН и используемых в

отечественной практике нормирования облучения. Полученные результаты

требуют учета торона и продуктов его распада в структуре облучения

населения и персонала предприятий, использующих торийсодержащие

материалы. (Институт промышленной экологии).

Отчет о научной и

научно-организационной

|

| © Уральское отделение Российской академии наук |