|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2006 г. |

|

Изучение

строения и формирования основных типов геологических структур и

геодинамических закономерностей вещественно-структурной эволюции твердых

оболочек Земли. Фундаментальные проблемы осадочного породообразования,

магматизма, метаморфизма и минералообразования Открыты новый тип геологических объектов – фитофульгуриты, возникающие в результате удара молний в растительные массы, и неизвестное ранее природное явление электроатмогенного образования твердых углеводородов, расширяющие представления о факторах, процессах и механизмах трансформации вещества литосферы.

Впервые на Полярном Урале в зоне его

сочленения с Пай-Хоем выявлены ультраосновные лампрофиры, что повышает

перспективы алмазоносности этого региона. На севере Урала в

умеренно-щелочных габброидах выявлены и описаны минералы группы

лампрофиллита и сопутствующие им астрофиллит, натролит и Sr-апатит. Эти

факты свидетельствуют об ультраагпаитовых условиях формирования данной

магматической ассоциации. (Институт геологии Коми НЦ). На основе кристаллохимических экспериментальных и теоретических исследований в сочетании с петролого-геохимическими данными прослежена эволюция вещественного состава и Т-fO2-условий формирования ультрамафитов складчатых областей и связанного с ними хромитового оруденения. Впервые установлена идентичность гарцбургит-лерцолитовых серий континентов и океанов, и показано, что их шпинелевые фации есть продукт одноактного частичного плавления мантийного вещества при незначительном участии процессов магмо-мантийного взаимодействия.

Исследованы возраст и состав офиолитов

фундамента Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна. Изучение

радиолярий и конодонтов позволило установить позднеордовикский возраст

базальтов, входящих в офиолитовую ассоциацию. Исследованный комплекс

радиолярий обнаруживает тесные взаимоотношения с ассоциациями

позднеордовикских радиолярий Южного Урала и Казахстана, что указывает на

связь ордовикских бассейнов Западной Сибири, Южного Урала, Центрального

и Восточного Казахстана или существование их в составе единого океана. (Институт

геологии и геохимии). Разработана геодинамическая модель строения земной коры зоны тройного сочленения Гренландской, Евроазиатской и Североамериканской литосферных плит как полюса Эйлера (рис. 24).

Рис.24 Схема направления

векторов скольжения горных масс в очагах сильных землетрясений в

пределах: Северо-Американской, Гренландской и севера Евроазиатской

литосферных плит.

На ее

основе выявлено влияние смещения Гренландской плиты относительно

Евроазиатской и Северо-Американской на современную геодинамику свера

Евразии. (Институт экологических проблем Севера).

Периодизация

истории Земли, определение длительности и корреляция геологических

событий на основе развития методов геохронологии, стратиграфии и

палеонтологии

Завершены исследования по

биостратиграфическому и изотопному датированию ярусных границ нижнего

отдела пермской системы. Впервые в истории изучения пермской системы в

стратотипическом регионе современными методами произведена датировка

большой серии биостратиграфических уровней в том числе ассельского,

сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. (Институт геологии и

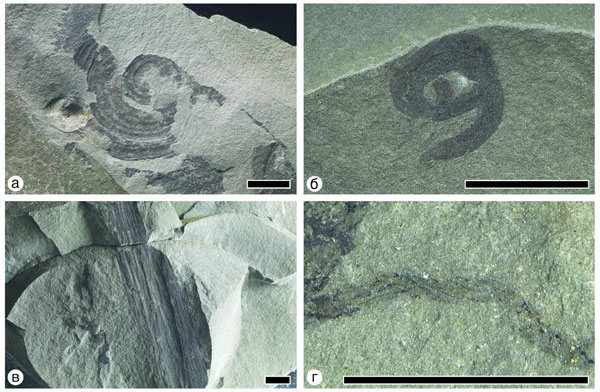

геохимии). Впервые в мировой практике обнаружено совместное нахождение в единой осадочной последовательности верхнего венда (на западном склоне Среднего Урала) двух богатых принципиально различных биот протерозойского возраста – миаохенской и эдикарской. Первая состоит из микробных колоний и многоклеточных водорослей и близка миаохенской биоте (Miaohe biota) Южного Китая (рис. 25), а вторая представлена мягкотелыми многоклеточными животными и сравнима с беломорской эдикарской биотой (Ediacara biota).

Рис. 25. Наиболее яркие представители миаохенской ископаемой биоты, сохранившиеся в виде углефицированных остатков в отложенях перевалокской свиты сылвицкой серии Среднего Урала.

а – крупный диск с

концентрическим строением, б – спирально-свернутая лента с кольчатым

строением, в – прямая широкая лента с продольной структурой, г – нить с

продольными спиральными складками. Длина масштабной линейки 10 мм. Фото

А.А. Бронникова (Москва).

(Институт геологии и

геохимии,

Разработана эволюционно-экологическая

модель развития основных сообществ брахиопод и выявлены

причинно-следственные механизмы, обусловившие их пространственное

распространение в раннем палеозое на северо-восточной окраине

палеоконтинента Балтика. (Институт геологии Коми НЦ).

Физические поля Земли: природа, взаимодействие. Геодинамика и внутреннее

строение Земли

По данным многолетних обсерваторских

наблюдений исследована динамика Манчажской аномалии регионального

геомагнитного поля на основе 3D-моделирования, учитывающего сферичность

Земли. Установлено, что локальные аномалии векового магнитного поля на

этой территории обусловлены преимущественно проявлением двух эффектов –

вековой вариации нормального векового магнитного поля и его

пространственных изменений. (Институт геофизики).

Геология месторождений полезных ископаемых; научные основы формирования

минерально-сырьевой базы.

Рассмотрена специфика и выявлены

закономерности геохимического поведения марганца в земной коре,

раскрывающие природу эпигенетического марганцевого рудообразования. (Институт

геологии Коми НЦ).

Установлено, что алмазоносность Колчимского

поднятия связана с перемывом морских россыпей, сосредоточенных в

конгломератах и гравелитах полюдовской и помяненновской свит верхнего

ордовика. Промежуточными коллекторами для современных водораздельных

россыпей служили континентальные терригенные отложения силура и девона –

колчимской и такатинской свиты. (Институт минералогии).

Выявлено отличие хромитоносных

гипербазитовых массивов Урала от безрудных по параметрам

высокотемпературной электропроводности (энергия активации, коэффициент

электрического сопротивления), что может быть использовано как косвенный

поисковый признак хромитового оруденения. (Институт геофизики).

Выявлены закономерности формирования и

размещения рудообразующих систем Южно-Уральского региона и строения

рудоносных глубинных палеоструктур в области сочленения Магнитогорского

мегасинклинория и Восточно-Уральского поднятия. Установлены и

классифицированы металлогенические зоны, отражающие специфическое

геологическое строение и степень их деформированности. Охарактеризованы

процессы формирования золото-медноколчеданных руд и перспективы их

промышленной разработки (Отдел геоэкологии Оренбургского научного

центра).

Осадочные бассейны и их ресурсный потенциал. Фундаментальные проблемы

геологии и геохимии нефти и газа.

На основе комплексных электромагнитных

зондирований, проведенных на территории нефтегазоносной провинции

Южно-Татарского свода Восточно-Европейской платформы, построен

геоэлектрический разрез длиной 165 км в диапазоне глубин от 10 м до 100

км. Установлено наличие корреляции между расположением нефтяных

месторождений и особенностями геоэлектрического разреза. (Институт

геофизики).

Комплексное освоение недр и подземного пространства Земли. Разработка

новых методов освоения природных и техногенных месторождений. Развитие

нефтегазового комплекса России.

Экпериментально определены закономерности

техногенного изменения упругих свойств локальных массивов горных пород –

получена количественная характеристика зависимости скорости продольных

сейсмических волн от сопротивления пород одноосному сжатию при скоростях

3600-5000 м/с и плотности 3,12-3,5 т/м3. На этой основе разработана

методика исследования состояния локальных массивов горных пород методом

сейсмометрии с поверхности. (Институт горного дела).

На основе многовариантного математического

моделирования установлена взаимосвязь между расчетной степенью

нагружения междукамерного целика и инвариантами тензора напряжений –

наибольшей нормированной величиной интенсивности напряжения,

действующего по всей ширине (высоте) целика. Результаты исследований

важны для расчетов степени нагружения целиков в сложных

горно-геологических и горнотехнических условиях (наклонное залегание

рабочих пластов, непериодическая система целиков, неканоническая их

форма и т.д.). (Горный институт).

Мировой океан: минеральные и биологические ресурсы, физика океана. Роль

океана в формировании климата Земли.

Получены обобщающие результаты по

минералогии, геохимии и условиям формирования палеогидротермальных труб

колчеданных месторождений Урала, относящихся к разным рудно-формационным

и рудно-фациальным типам. Показано, что по минералогической зональности

древние трубы сопоставимы с трубами «черных и белых курильщиков»

современных океанов. Разработан микрофациальный метод, позволяющий

восстановить историю формирования палеозойских «курильщиков». (Институт

минералогии).

Динамика и охрана подземных и поверхностных вод. Ледники. Проблемы

водообеспечения страны.

Выявлены основные механизмы формирования

поверхностного и подземного водостока в естественных и антропогенно

измененных условиях аридных зон (на примере Южного Урала). Установлена

зависимость водного стока от хозяйственной деятельности на водосборе и

разработана математическая модель питания подземных вод атмосферными

осадками. Выполнено монографическое обобщение результатов исследования (Отдел

геоэкологии Оренбургского научного центра).

Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и

антропогенных факторов. Научные основы рационального природопользования.

Использование традиционных и новых источников энергии.

Доказано, что некоторые экологически

опасные стойкие органические загрязнители, содержащиеся в отходах

горного производства, являются продуктами трансформации и метаболизма

природных и техногенных органических соединений в условиях гипергенеза,

характерных для объектов отвально-шламового хозяйства. Установлено, что

наиболее высокой подвижностью и способностью к эмиссии в сопредельные

среды (прежде всего в гидросферу) обладают фталаты и хлорированные

алканы, что требует включения их в список приоритетных показателей

экологического мониторинга объектов складирования отходов горного

производства. (Горный институт). В результате эколого-геохимического районирования Архангельской области установлено, что, наибольший техногенный прессинг испытывают компоненты окружающей среды, сопряженные с Архангельским и Котласским промышленными узлами. Максимальное воздействие испытывают поверхностные воды, донные отложения и почвы. Основными поллютантами являются: Zn, Pb, Cu, Mn, Cr, Mo, V, Ni. Определена зависимость между уровнем техногенного прессинга и ответной реакцией организма человека (на примере детского населения).

Доказан атмосферный источник присутствия

тяжелых металлов в растениях на основе выявленной в растительных пробах

положительной корреляции между изотопами 210Po, 210Pb и индикаторами

атмосферных путей поступления радиоактивных изотопов – 137Cs и 7Be (Институт

экологических проблем Севера).

Выявлено, что масштабы накопления меди в

озерных водах определяются главным образом атмосферным загрязнением озер

и их водосборных площадей выбросами Карабашского медеплавильного

комбината. На примере Карабашской геотехнической системы, разработана

количественная модель зависимости концентрации меди в озерных водах от

площади водосбора и удаленности от источника загрязнения, показана

ведущая роль расстояния до объекта. (Ильменский государственный

заповедник). Обоснована концепция ключевых ландшафтных территорий (КЛТ) как узлов природно-экологического каркаса антропогенно фрагментированных природных комплексов. Разработка направлена на сохранение ландшафтного разнообразия регионов и оптимизацию сети природных резерватов в целях сохранения пейзажно-эстетических свойств ландшафтов и их этнических элементов. Концепция КЛТ реализована при создании сети особо охраняемых природных территорий, перспективных для Южного Урала, Западного Казахстана и российско-казахстанской трансграничной зоны.

Предложена концепция титульных

биогеографических объектов степной зоны ¬– наиболее манифестных

проявлений живой природы степей, которые изначально существовали здесь и

конституировали степь как природный феномен. Титульные таксоны являются

стратегическими индикаторами степи, что определяет необходимость особого

внимания к их сохранению и реабилитации. Система титульных биодоминантов

степной зоны представляет собой совокупность почв и биологических видов,

определяющая специфический облик зональных эталонов степных ландшафтов.

Титульным ландшафтом степей являются доминантные плакорные степные

экосистемы. (Институт степи).

Разработка методов, технологий, технических и аналитических средств

исследования поверхности и недр Земли, гидросферы и атмосферы.

Геоинформатика.

Составлена полная сводка минералов,

установленных на Урале за весь период его геолого-минералогического

изучения и промышленного освоения – с начала XVIII века по 2005 год.

Cписок включает 1084 минеральных вида и 405 главных химических

разновидностей (Ильменский государственный заповедник).

|

| © Уральское отделение Российской академии наук |