|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2007 г. |

|||

|

Физико-химические основы металлургических

процессов

Разработана трехмерная компьютерная

диалоговая программа анализа процессов охлаждения и затвердевания

расплавленной стали в изложнице прямоугольного сечения.

Термодинамическое моделирование проводится с учетом теплофизических

процессов, химических реакций между компонентами исходного

железо-углеродистого расплава, процессов усадки, образования усадочной

раковины, пористости и зазора слиток – изложница. На основе результатов

численного моделирования могут быть разработаны мероприятия по улучшению

качества слитка, увеличению выхода годного металла,

повышению срока службы изложниц. (Институт металлургии).

Супрамолекулярные и наноразмерные самоорганизующиеся системы для

использования в современных высоких технологиях

Обнаружено явление различной реакционной способности концевых групп

халконо-подандов, связанное с их склонностью к координации органических

молекул. Разработаны методы получения супрамолекулярных структур

несимметричного строения (в том числе хиральных), которые могут

использоваться в процессах селективного связывания или распознавания

органических молекул при создании биологически активных соединений

направленного действия или сенсоров для определения лекарственных

препаратов. (Институт органического синтеза).

Предложен электрохимический способ получения нанооксидных покрытий на

металлах и нанооксидных порошков в солевых системах. Показано, что,

меняя состав электролита, температуру оксидирования и плотность анодного

тока, можно получать плотные защитные покрытия на титане, алюминии,

цирконии и тантале в хлоридно-нитратном расплаве либо оксидные порошки,

имеющие размеры частиц от 50 до 200 нм. (Институт высокотемпературной

электрохимии).

Физическая химия и материаловедение

Золь-гель способом получен керамический нанокомпозиционный материал

нового поколения, предназначенный для работы в условиях сухого трения

при высоких температурах. Материал представляет собой корундовую

матрицу, сформированную из субмикрочастиц оксида алюминия, наполненную

микроразмерными частицами гексаалюмината лантана и усиленную

алюмооксидным нановолокном (рис. 13).

Разработан ударопрочный керамический материал на основе твердых

растворов (Al,Cr,Fe,Ti)2O3, в которых наблюдается селективное

пропускание СВЧ-излучения. Наличие окон прозрачности позволяет

рекомендовать материал для изготовления защитных экранов боевых

радиолокаторов. (Институт химии Коми НЦ).

Впервые продемонстрирована долговременная структурная стабильность

мембранных материалов на основе ферритов в реакции парциального

окисления метана при одновременном сохранении высоких параметров

конверсии. (Институт химии твердого тела).

Физическая химия твердых электролитов

Установлено, что твердые электролиты на основе ортогерманата лития с

частичным замещением катионов Ge4+ катионами большего заряда обладают

высокой литий-катионной проводимостью в широком температурном интервале.

Одними из лучших подобных электролитов являются твердые растворы

Li4-xGe1-xVxO4, максимум проводимости соответствует X=0,25. Исследовано

влияние на свойства этого электролита добавки ионов Zr4+ в системе

Li3,75Ge0,75-yZryV0,25O4. Измерения электропроводности показали, что

проводимость исходного состава заметно возрастает при введении ионов

Zr4+.

Изучены основные закономерности поведения никель-керметного электрода в

условиях прямого электроокисления метана в твёрдооксидном топливном

элементе (ТОТЭ) на основе высокопроводящего электролита

0,89ZrO2+Sc2O3+0,01CeO2. Показано, что эффективные энергии активации

скорости окисления метана и водорода имеют близкие значения, а

конверсионное превращение метана с образованием водорода, который и

является участником электрохимической реакции, происходит на границе

раздела электрод–газ. Процесс идёт при более низких (700 – 900 °С), по

сравнению с традиционными (900-1000°С), температурах, что позволит

применять в ТОТЭ более дешевые коммутационные и конструкционные

материалы.

Разработаны композиционные катоды на основе манганита лантана-стронция и

Ag-Pd сплава. Проведено исследование их электрохимического поведения в

контакте с новым кислородпроводящим электролитом – германатом лантана

La10Ge6O27. Аналогичные исследования проведены с этими электродами на

поверхности электролита из диоксида циркония, стабилизированного оксидом

скандия. Показано, что электрохимическая активность новых композиционных

катодов на обоих составах электролитов достаточно высока. Полученные

двухслойные кислородные электроды устойчиво работают при температуре

800°С и имеют поляризационное сопротивление ~ 0,25 Ом/см2, плотность

тока при перенапряжении 100 мВ составляет 250-350 мА/см2. (Институт

высокотемпературной электрохимии).

Физическая и коллоидная химия растворов и расплавов

Завершен цикл термодинамического моделирования химических взаимодействий

катодных материалов (двойных оксидов лития и переходных металлов Cr, Mn,

Fe, Co, Ni) литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и электролитов с

солью-ионогеном LiPF6. Установлено, что с точки зрения безопасной

эксплуатации ЛИА, наиболее приемлемым является использование катодных

материалов на основе LiFeO2, наиболее опасными (выделение газообразных

веществ, в т.ч. кислорода) – на основе LiNiO2. Расчеты подтверждены

комплексом экспериментальных исследований.

В рамках оригинальной модели поверхностного слоя ионных расплавов,

учитывающей пространственное разделение зарядов на границе раздела,

рассчитаны величины поверхностного натяжения жидких галогенидов щелочных

и щелочноземельных металлов, хорошо передающие экспериментально

наблюдаемые изменения натяжения от размеров и зарядов ионов.

Экспериментально, методом гидростатического взвешивания и теоретическими

расчётами в рамках модели заряженных твёрдых сфер разного размера,

найдена температурная зависимость плотности в ограниченно смешиваемых

расплавах LiF-KBr, свидетельствующая о среднеполевом типе критичности

фазового перехода расслоение–смешивание систем с кулоновским характером

межчастичного взаимодействия. Показано, что этот тип критичности связан

с различной экранирующей способностью ионов: чем меньше радиус иона, тем

лучше он экранирует электростатическое взаимодействие. Результатом этого

является стремление катиона и аниона с маленькими размерами к

сегрегации, приводящей к расслаиванию системы на две фазы с разной

концентрацией компонентов. (Институт высокотемпературной электрохимии). В сплавах состава карбонитрид титана – никелид титана при добавлении наноразмерных оксидов алюминия впервые обнаружено образование кольцевой прослойки титан-алюминиевого карбонитрида на периферии зерна-основы, препятствующее росту зерна (рис. 14).

Рис.14. Микрофотография сплава TiCxNy – TiNi с добавками нанодисперсного Al2O3. Распределение Al, C, N в сплаве по результатам EDAX (справа).

(Институт химии твердого тела,

В квазикристаллообразующих сплавах Al63Cu26Fe11 и Al61Cu26Fe13.

определен механизм структурной трансформации: β-твердый раствор →

икосаэдрическая фаза. Результаты позволяют направленно формировать

кристаллические аппроксиманты и икосаэдрическую фазу с различной

степенью дефектности и плотностью состояний на уровне Ферми

Установлено, что при спонтанной кристаллизации из водных растворов

падение светопропускания раствора начинается раньше, чем соответствующее

снижение его электропроводности. Это позволяет предполагать, что в

растворе в начальный период спонтанной кристаллизации более крупные

кристаллы твёрдой фазы образуются из нанокристаллитов растворённого

вещества.

Впервые эллипсометрическим методом в видимой и ближней ИК-областях

спектра исследованы оптические свойства сплава AI-8 ат.% Се в аморфном,

поликристаллическом и жидком состояниях. Установлено, что спектры

световой проводимости сплава в аморфном и жидком состояниях практически

совпадают во всем используемом диапазоне спектра. (Институт химии

твердого тела).

Строение и свойства веществ

Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света получены спектры

кристаллических (в широком температурном диапазоне) и расплавленных

трихлоридов лантана, церия, неодима и самария. Анализ спектров

трихлоридов редкоземельных элементов цериевой подгруппы показал

«аномальное» изменение хода температурных зависимостей положения

максимумов интенсивности, что может служить доказательством

существования эффекта предплавления в этих соединениях.

Впервые экспериментально установлено наличие выраженного

термодинамического изотопного эффекта в растворимости H/D в

протонпроводящих оксидах с помощью прецизионных дилатометрических

измерений. Результаты представляют интерес для анализа проводимости с

учетом открытого изотопного эффекта в целях выявления возможных

механизмов миграции протонов. (Институт высокотемпературной

электрохимии). Предсказан ряд новых эффектов в протонпроводящих оксидах, обусловленных ориентационным вырождением центров (OH). Рассчитаны вклады центров (OH) в коэффициент теплового расширения, поглощение упругих и электромагнитных волн. Показано, что (OH) центры могут приводить к достаточно нетривиальному изменению этих свойств при низких температурах. (Институт высокотемпературной электрохимии, Институт металлургии).

Химия твердого тела

Для плоской гексагональной решетки бинарного твердого раствора АyВ1-y (y=2/3)

методом компьютерного моделирования показано, что наличие ближайших

парных корреляций неизбежно приводят к появлению парных корреляций в

последующих координационных сферах. Многочастичные корреляции сводятся к

ближайшим парным корреляциям. Результаты могут быть использованы при

разработке квантовых компьютеров.

Исследованы состав, структура и электронное строение квазиупорядоченного

слоя NbOx- на поверхности Nb(110) методами фотоэлектронной

спектроскопии и фотоэлектронной дифракции. Впервые установлены два

неэквивалентных состояния кислорода и проведена идентификация

структурных позиций атомов кислорода и ниобия на поверхности NbOx/Nb(110).

Предполагается, что поверхность NbOx/Nb(110) может быть использована в

качестве подложки для упорядоченного размещения “магнитных” ионов (Fe,

Co, Mn и др.) и создания элементов памяти в наноэлектронике.

Для группы цианоферратов с канальной структурой установлены центры

ионного обмена и молекулярной сорбции ионов Li. Установлено, что

механизм молекулярной сорбции хлорида лития цианоферратом цинка

обеспечивает вхождение растворителя в структурные пустоты

кристаллической решетки цианоферрата и определяет резкое

увеличение низкотемпературной протонной проводимости продуктов

молекулярной сорбции. Обнаружена сильная конкуренция молекул воды и

спирта за позиции в решетке цианоферрата, влияющая на уровень протонной

проводимости. Установлен состав и определены параметры кристаллических

решеток ряда новых соединений включения.

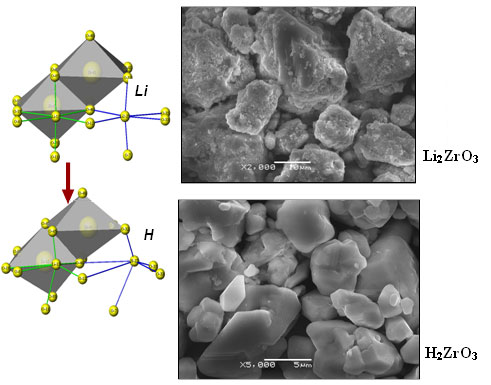

Предложена оригинальная методика синтеза низкотемпературной модификации

Li2ZrO3, из которой впервые получен кристаллический оксигидроксид H2ZrO3

– единственный, на настоящее время, представитель индивидуальных

гидроксидов Zr(IV). В отличие от H2TiO3 замещение ионов Li

сопровождается увеличением параметров решетки вследствие искажения

октаэдров ZrO6. Соединение может служить основой для нанесения

катализаторов. (Рис.15).

Рис. 15. Искажение структурных фрагментов Li2ZrO3 при замещении Li+ на H+ (слева). Микрофотографии кристаллитов Li2ZrO3 и Н2ZrO3 .

Выполнено компьютерное исследование свойств нового семейства плотных

кристаллических фаз малых фуллеренов Сn<60, кристаллы которых имеют

алмазоподобные решетки, образованные фуллеренами С28, С40, пустоты

заполнены теми же фуллеренами. Предсказанные кристаллы имеют необычный

(комбинированный ковалентный и типа Ван-дер-Ваальса) характер межатомных

связей, повышенные модули всестороннего сжатия и могут проявлять как

металлические, так и полупроводниковые свойства.

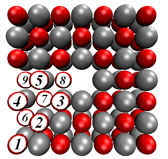

Предсказан эффект намагничивания немагнитных нанотрубок монооксида

магния в присутствии углерода. На примесных атомах углерода возникают

локальные магнитные моменты, величина которых зависит от позиции

(координационного числа) примеси в стенке трубки. Высказано

предположение, что обнаруженный эффект может иметь место для широкого

семейства нанотрубок и монолитных наностержней на основе диэлектрических

моно- или диоксидов металлов. В рамках молекулярно-динамического

моделирования изгиба нанотрубки моноксида магния обнаружена перестройка

атомной структуры ее стенок из кубической в новую, неизвестную ранее для

MgO гексагональную структуру (рис. 16). (Институт химии твердого тела).

Рис. 16. Вид синтезированных MgO-нанотрубок (а), их структурная модель (б) и позиции примесных атомов углерода (1-9) в MgO нанотрубке (в); на графике (г): спин-поляризованные плотности состояний примесного атома углерода в зависимости от позиции замещения в MgO-нанотрубке.

В результате проведенного комплексного исследования стехиометрического и

дефектного манганита лития (LiMnO2) установлено, что происходящее в нем

антиферромагнитное упорядочение является переходом второго рода от

ансамбля обменно-связанных линейных цепей к трехмерной магнитной

структуре со слабым межслоевым обменом. Сделан вывод, что атомы лития

практически изолированы от участия в формировании путей межслоевого

обменного взаимодействия. (Институт химии твердого тела, Институт физики

металлов).

Синтетическая органическая химия

Выявлены необычные превращения азолоаннелированных тетразинов под

действием С-нуклеофилов (малонитрил, циануксусный и диэтилмалоновый

эфиры), сопровождающиеся расширением тетразинового цикла (рис. 17).

Рис. 17. Схема превращения азолоаннелированных тетразинов под действием С-нуклеофилов и структура образующегося соединения.

Показано, что биядерные комплексы фторсодержащих 1,3,5-трикетонатов

являются хорошими матрицами при целенаправленном синтезе гетероспиновых

ленточных (или лестничных) структур. Последние образуются путем

взаимодействия фторсодержащих 1,3,5-трикетонатов с разнообразными

нитроксильными радикалами. В качестве фторированных матриц для получения

гетероспиновых комплексов на основе нитроксильных радикалов

синтезированы комплексы 1,1,1,7,7,7-гексафторгептан-2,4,6-триона с медью

и марганцем. Данные трикетонаты обладают повышенными акцепторными

свойствами в сравнении с ранее исследованным комплексом

бис(µ2-1,1,2,2,8,8,9,9-октафторнонан-3,5,7-трионато)димедь(II).

Разработан метод синтеза новых фторсодержащих тридентатных лигандов

O,O,N-типа, позволяющих получать на их основе биядерные

металлокомплексы, перспективные для создания молекулярных магнетиков,

сенсоров и катализаторов. Метод основан на реакции раскрытия пиронового

цикла 2-алкоксикарбонилтетрахромонов под действием первичных аминов в

протонодонорных средах. (Институт органического синтеза).

Установлено, что процесс образования комплексов тетрахлоридов элементов

IVA группы с органическими лигандами транс-октаэдрического строения

обычно сопровождается понижением полной энергии системы, тогда как

комплексов тригонально-бипирамидального строения – ее повышением.

Последние могут образоваться при кристаллизации смеси компонентов.

(Институт технической химии).

Разработан высокоэффективный и простой в исполнении метод

аминометилирования экзоцикла метилфеофорбида и винильной группы

13-амидных производных хлорина е6. Синтезированные

диметиламинопроизводные хлорофилла были использованы для получения

водорастворимых катионных хлоринов, перспективных в качестве

противоопухолевых препаратов. Подобный подход может быть применен для

получения катионных фотосенсибилизаторов на основе других

винилпорфиринов.

Для синтеза высокоэффективных антиоксидантов на основе терпенофенолов и

их функциональных производных разработаны способы алкилирования фенола

бициклическими и аллильными терпеновыми спиртами с использованием

каталитических и реагентных количеств органоалюминиевых соединений (рис.

18).

Рис. 18. Схема взаимодействия фенола с бициклическими и аллильными терпеновыми спиртами.

(Институт химии Коми НЦ).

Новые материалы

Разработан метод получения тетрациклических

бис(фторалкил)бис(бензотиазинов), основанный на обнаруженной возможности

участия окисей перфторолефинов в реакции конденсации с двумя молекулами

2-аминотиофенола. Показано, что соединения данного ряда способны

взаимодействовать с биомишенями и являются ингибиторами протеинкиназ.

Эти соединения в тест-системе раковых клеток проявляют свойства

потенциальных кандидатов в противораковые лекарства.

Разработаны методы синтеза новых полифункциональных реагентов -

2-иод-3-(полифторалкил)пропилоксиметилоксиранов, способных к

разнообразным дальнейшим химическим трансформациям. Продукты

превращений, полученные на их основе в результате дегидроиодирования

и/или раскрытия оксиранового кольца, представляют интерес с точки зрения

создания присадок к индустриальным маслам и эмульгаторов различного

назначения, а также в качестве (со)мономеров для получения

функциональных фторполимеров.

Синтезирован ряд новых кремнийорганических производных полиолов,

перспективных в качестве основ фармацевтических композиций местного и

наружного применения с ранозаживляющим, противовоспалительным и

транскутанным действием. Показано, что замена алкоксигрупп в полиолатах

кремния на метильные радикалы приводит к снижению скорости

гелеобразования. Гели из дифункциональных полиолатов кремния не

образуются. С увеличением количества метильных радикалов возрастает

транскутанная активность.

Золь-гель методами впервые получены органо-неорганические композиционные

материалы состава: TiO2/целлюлоза, TiO2, SiO2/окисленный активированный

уголь и каталитические системы на их основе, содержащие ионы меди.

Показана высокая каталитическая активность новых систем в модельном

окислении триметилгидрохинона кислородом воздуха, а также в процессах

окисления 2-метилнафталина и α-пинена Установлена зависимость

физико-химических, каталитических свойств композиционных гидрогелевых

систем от состава и способов их получения. (Институт органического

синтеза).

Проведены комплексные исследования трех групп функциональных материалов

– высокотемпературных сверхпроводящих купратов, допированных кальцием

манганитов лантана и интеркалатных соединений на основе дихалькогенидов

титана, характеризующихся сильной взаимосвязью электронной, спиновой и

фононной подсистем. Экспериментально установлены закономерности

температурной эволюции их структуры и свойств. Полученные данные

позволяют вести целенаправленный синтез рассматриваемых функциональных

материалов. (Институт металлургии).

Изучено влияние температуры синтеза на механические характеристики

пластифицированной и непластифицированной полиэфир-уретанмочевины со

смешанными политетраметиленоксидными и полипропиленоксидными гибкими

сегментами. Впервые установлено, что в условиях отверждения при низких

температурах достигаются прочностные характеристики материала,

превышающие в 1,5 раза характеристики мировых аналогов при меньших (в

1,3–1,5 раза) затратах на сырьё. (Институт технической химии).

Получены первые представители нового класса соединений Ln2Ca(GeO3)4, Ln

= Gd, Ho, Er, Yb и Y. Все соединения конвертируют монохроматическую

линию возбуждающего лазера в полосу сдвига в диапазоне 1500 – 1600 нм.

Соединение Er2Ca(GeO3)4 является оптическим элементом с функциями

преобразователя и резонансного усилителя. На основе циклических

кальциевых тетраметагерманатов РЗЭ получены перспективные материалы для

кристаллических лазеров вынужденного комбинационного рассеяния

инфракрасного диапазона. (Рис.19.)

Рис. 19. Преобразование монохроматической линии лазера в область длин волн 1500 – 1600 нм.

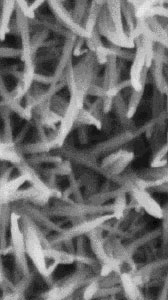

Разработан новый метод синтеза наноразмерных слоистых оксидов состава

MexV2O5∙nH2O, где M=Li, Na, K в виде нано-стрежней, диаметр которых

менее 100 нм, длина – микроны. Атомы ванадия находятся в двух степенях

окисления V5+ и V4+. Структуры содержат OH- – группы, молекулярную воду

и подвижные ионы Li+, Na+, K+. Материалы представляют интерес в качестве

резисторов для наноэлектроники.

Впервые выполнено теоретическое описание прочности и пластично-хрупкого

поведения слоистого силикокарбида титана. Сопоставление рассчитанных

энергий γs и γus позволили сделать вывод о хрупком характере развития

трещин в Ti3SiC2. Высокое значение γus относительно энергии разрыва γs

обусловливает предпочтительность процесса разрушения Ti3SiC2 сколом. Эта

особенность поведения силикокарбида не связана с присутствием примесей

или дефектов, но является его внутренним свойством, обусловленным

особенностями межатомных связей в кристалле. (Институт химии твердого

тела).

Структура и свойства полимеров

В целях создания методов переработки полимерных отходов, исследованы

процессы термической деструкции полиэтилена, полипропилена и

полиэтилентерефталата в нефтяных остатках при атмосферном давлении в

интервале температур 350 – 430 °С. Показано, что присутствие

растворителя позволяет провести процесс термодеструкции отходов

полимеров с более высоким выходом ценных жидких продуктов при пониженных

температурах. (Институт органического синтеза).

На основе диаллиловых мономеров новых структурных типов получены

водорастворимые сополимеры, перспективные в качестве эффективных

антибактериальных агентов. Сополимеры на основе N-аллилированных

азонорборненов характеризуются высокой противоязвенной активностью на

фоне снижения уровня простагландинов. (Институт технической химии).

Химия растительных веществ

Получены анионные водорастворимые производные целлюлозы на основе

наноструктурной порошковой целлюлозы, получаемой, в свою очередь,

кислотно-каталитической деструкцией целлюлозных волокон в водных и

безводных (с кислотами Льюиса) средах. Производные проявляют свойства

типичных полиэлектролитов, малотоксичны (4 класс) и обладают высокой

антикоагулянтной, иммуномодулирующей и антивирусной активностями.

Предложен новый подход для расчета степени кристалличности целлюлоз с

высоким содержанием аморфной фазы, основанный на разработанной

трехфазной модели целлюлозы. Для целлюлоз, выделенных из стеблей

однолетних злаков, установлено, что степень кристалличности

увеличивается в ряду: целлюлоза овса – целлюлоза пшеницы – целлюлоза

ржи. (Институт химии Коми НЦ).

Установлено, что модификация

лигносульфонатов, полученных в результате сульфитной делигнификации

древесины ели, с использованием сшивающих агентов приводит к увеличению

гидродинамических размеров наночастиц лигносульфонатов. Полученные

результаты могут быть использованы для оценки эффективности процессов

модификации растительных полимеров, протекающих на наноуровне, и

контроля физико-химических свойств целевых продуктов – регуляторов

реологических свойств буровых растворов для нефте- и газодобывающей

промышленности.

Выявлены оптимальные условия образования полиэлектролитных комплексов

(ПЭК) на основе лигносульфонат–хитозан и лигносульфонат –

полиэтиленполиамин.

По результатам многолетних мониторинговых исследований поверхностного

слоя донных осадков бассейна рек Северная Двина и Онега установлены

доминирующие концентрации высокохлорированных гепта- и

октахлорзамещенных дибензо-п-диоксинов, образующих нормальный фон

загрязнения донных отложений в результате атмосферного переноса выбросов

от сжигания древесины и других видов органического сырья на территории

водосбора этих рек. Определены количественное содержание и характер

пространственного распределения гексахлорбензола, что позволило

предположить в качестве основного источника загрязнения остаточные

количества высоколипофильного устойчивого к деградации гексахлорбензола

в почвах прибрежных территорий в результате использования хлорфенольных

консервантов древесины, содержащих примеси этого соединения. (Институт

экологических проблем Севера).

|

|||

| © Уральское отделение Российской академии наук |