|

Важнейшие

результаты научных исследований за 2007 г. |

|

Физика конденсированных сред

Создан спиновый инжекционный мазер, управляемый внешним магнитным полем

(Рис 3, 4),

Рис.3. Схематическое изображение спинового инжекционного мазера. 1 - n-InSb; 2 - ферромагнитные полупроводники EuO0.98Gd0.02O (TC= 130 K), HgCr2Se4 (TC= 120–130 K); сплавы Гейслера Co2MnSn (TC= 826 K), Ni2MnSn (TC=340 K), Co2MnSb (TC= 478 K); манганиты лантана La0.8Ba0.2MnO3 (TC = 250 K) и La0.8Sr0.2MnO3 (TC = 308 K).

Рис.4. Схема, иллюстрирующая инжекцию поляризованных носителей в материал с положительным g-фактором (a) и отрицательным g-фактором (b).

основой для создания которого послужил экспериментально

обнаруженный эффект инжекции спин-поляризованных электронов через

контакт между полупроводником InSb и ферромагнитными материалами с

высокой степенью поляризации электронов проводимости, приводящий к

появлению электромагнитной эмиссии лазерного типа за счёт переходов

между зеемановскими уровнями (рис.5).

Рис. 5. Зависимость мощности лазерного излучения от магнитного поля: 1,2 – для КС p-HgCr2Se4 - n-InSb, намагничиваемой перпендикулярно плоскости контакта при Т=77 К и токе 0.7 А и 1 А соответственно; 3,4 – для КС Co2MnSn - n-InSb, намагничиваемой параллельно плоскости контакта при Т=4,2 К и токе 1 А и 2 А соответственно. Тонкой линией показана функция f(B) = C1exp[(C2I–C3/B2)C4], подогнанная к графикам 1, 2 и 3, 4 при соответствующих значениях тока.

Накачка активной среды в мазере

осуществляется с использованием технологий спиновой электроники. Рабочий

диапазон мазера лежит в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин

волн, недоступном другим твёрдотельным источникам излучения. Получено

положительное решение о выдаче патента.

Рассчитан спектр энергий электронов в магнетике с использованием

теоретических методов квазистатического приближения и уравнений движения

для функций Грина. С учетом влияния ближайших и следующих соседей в

двумерной системе с сингулярностями Ван Хова построена фазовая диаграмма

в плоскости n – U основного состояния модели Хаббарда. Положение границы

между ферромагнитной и парамагнитной (либо антиферромагнитной) фазами

магнетика, оказалась существенно выше таковой, определяемой в теории

среднего поля. Сформулированы необходимые условия формирования

ферромагнетизма в двумерной зонной системе с сингулярностями Ван Хова в

электронном спектре.

Изучен переход между фазой свободных магнитных моментов и кондовской

фазой в низкоразмерном металле с добавлением малого числа магнитных

примесей. Построено распределение температур Кондо, полученных методом

численной ренормализационной группы. Впервые показано, что существует

макроскопически большая доля свободных (неэкранированных) магнитных

моментов при найденных соотношениях между обменным интегралом и

величиной беспорядка. Полученные данные позволяют объяснить результаты

экспериментов по измерению скорости фазовых преобразований в образцах Ag

с примесями Fe и предсказать одновременное существование при одной

температуре экранированных и неэкранированных магнитных примесей.

Из анализа динамических характеристик упругих волн найдено, что все

кубические кристаллы могут быть классифицированы как кристаллы с

положительной и отрицательной анизотропией упругих модулей второго

порядка. Рассчитаны положения максимумов, минимумов и анизотропия

коэффициентов поглощения квазипоперечного ультразвука, как для

дефектного, так и для ангармонических процессов рассеяния. Найдены

оптимальные направления распространения и поляризации ультразвуковой

волны, обеспечивающие минимум поглощения ультразвука, что может быть

использовано при создании полупроводниковых устройств. (Институт физики

металлов).

В рамках DMFT+Σ приближения построена фазовая диаграмма неупорядоченной

модели Хаббарда – Андерсона (при T=0), определены границы устойчивости

фаз коррелированного металла, моттовского диэлектрика и коррелированного

андерсоновского изолятора. Дана полная картина эволюции плотности

состояний и динамической проводимости с изменением основных параметров

модели. Новым и необычным оказалось существование области на фазовой

диаграмме, где увеличение беспорядка вызывает переход из состояния

моттовского диэлектрика в коррелированную металлическую фазу. (Институт

электрофизики).

Разработаны теория и методы расчета протяженных тонких структур спектров

энергетических потерь электронов (EELFS) с учетом мультипольности

процессов возбуждения внутреннего уровня атома вещества электронным

ударом. Этот подход позволяет проводить количественный анализ локальной

атомной структуры (парциальных межатомных расстояний, параметров их

дисперсии и координационных чисел) сверхтонких (1-5 нм) поверхностных

слоев двухкомпонентных систем 3d-металл – легкий элемент.

(Физико-технический институт).

Магнетизм

Проведено комплексное исследование физических свойств псевдобинарных

редкоземельных интерметаллидов R2Fe17-хMх, где M = Si, Al. Установлен

механизм увеличения температуры Кюри при немагнитном легировании

интерметаллидов R2Fe17, являющихся перспективными материалами для

изготовления высокоэнергоемких и сравнительно дешевых постоянных

магнитов. В манганитах – исходном (La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3Mn16O3 и обогащенном изотопом 18O (La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3Mn18O3, получены спектры ЯМР 139La, измерены времена спин-спиновой релаксации в парамагнитной области во внешних магнитных полях с напряженностями 5 и 9,4 Тл (Рис. 6).

Рис. 6. Температурная зависимость скорости спин-спиновой релаксации 139La в образцах (La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3 с разным изотопным составом по кислороду.

В

манганите, обогащенном более тяжелым изотопом кислорода, во внешнем поле

5 Тл обнаружено исчезновение сигнала в области зарядового упорядочения (T

< Tco), связанное с аномальным возрастанием скорости спин-спиновой

релаксации. Показано, что данная аномалия обусловлена значительным

ростом анизотропии флуктуирующих магнитных полей в области зарядового

порядка, что, возможно, вызвано квантовым критическим переходом,

управляемым внешним магнитным полем. (Институт физики металлов).

В упорядоченных по DO3- и B2-типам сплавах Fe-Al с концентрацией Al 25<х<35

ат.% обнаружено при 77 и 295К явление гигантского магнитосопротивления с

отсутствием насыщения на полевых зависимостях ΔR/R в измеренном

интервале полей Нвн до 17 кЭ. Тип упорядочения не влияет на величину ΔR/R.

Наибольшие по модулю величины ΔR/R реализуются при х=28-30 ат.% Al и

составляют 0,8% (295К) и 1,6% (77К) для Нвн=16,5 кЭ. Для объяснения

построена модель магнитной структуры с зависимостью локального

магнитного момента на атоме Fe как по величине, так и по знаку от числа

атомов Al в ближайшем окружении. Данная модель позволяет объяснить

магнитосопротивление при Т≥77К спинполяризованным переносом между

ферромагнитным кластером и суперпарамагнитными нанообластями.

(Физико-технический институт).

Обнаружен эффект уменьшения скорости релаксации намагниченности в

высокотемпературных сверхпроводниках при левитации. Предложена модель,

согласно которой замедление релаксации обусловлено подмагничиванием

сверхпроводника, возникающим при малых перемещениях левитирующего

объекта. (Институт теплофизики).

Физика металлов, сплавов и соединений

Проведено обобщение и анализ экспериментальных результатов исследований

по влиянию магнитного поля на фазовые превращения в сталях и сплавах при

их термической обработке. Показано, что магнитное поле является мощным

фактором внешнего воздействия на фазовые переходы с участием фаз,

отличающихся по намагниченности. Установлено его влияние на образование

кристаллов атермического мартенсита разной морфологии, изменение

механических свойств структурных составляющих при термообработке,

зависимость величины критического поля от размера зерна, влияние

постоянных магнитных полей на изотермическое мартенситное (рис. 7),

бейнитное и перлитное (рис. 8) превращения, что является новой ступенью

в развитии представлений о природе фазовых превращений.

Рис.7. С-образная диаграмма изотермического превращения в сплаве Н24Г4 в мартенситной области температур после обработки: ------ – без магнитного поля: ○ – 1 % α-фазы; – 5 % α-фазы; ____ – в постоянном магнитном поле 4 МА/м: ● – 1 % α-фазы; × – 5 % α-фазы; ▲ – 10 % α-фазы

Рис.8. Влияние магнитного поля на кинетику перлитного превращения в стали 110Г4: - начало превращения (3 % перлита); ------- - 30% превращения; ○ — без поля; ● — в магнитном поле

Реализован новый подход к созданию интеллектуальных аустенитных сталей с

управляемым эффектом памяти формы (ЭПФ) в результате формирования

нанокарбидов VC различной формы и размеров. Предложенные

интеллектуальные стали (патент РФ № 2270267) отличаются от известных

высокой прочностью, пластичностью, технологичностью производства,

существенно меньшим содержанием марганца и кремния, возможностью

регулирования величины эффекта памяти формы и могут выпускаться в

массовых количествах. Проведена выплавка предложенной ЭПФ-стали на

заводах Урала и получен листовой прокат шириной 1000 мм. Изготовлены

оболочки нагреваемых цилиндрических снарядов для герметизации дефектных

обсадных труб в нефтяных скважинах.

Создан новый класс объемных композиционных материалов на основе

интерметаллидов титана или никеля, имеющих градиентную структуру

ламинатного типа (включая слои аморфные или нано- и

субмикрокристаллические) с термоупругими мартенситными превращениями.

Обнаружено, что данные материалы обладают высокообратимыми эффектами

многократной спонтанной памяти формы (рис.9), которые регулируются

температурой, величиной и типом внешних или внутренних напряжений, или

величиной и направлением внешнего магнитного поля. Разработанные

материалы, актюаторы, системы актюаторов и способы их изготовления из

данных материалов защищены патентом. Разработку предполагается

использовать для создания сенсоров, и других устройств, в том числе для

микроэлектроники и медицины.

Рис.9. Схема эффекта обратимого спонтанного запоминания формы.

Проведено комплексное теоретическое и электронно-микроскопическое

исследование механизмов деформации и разрушения монокристаллического

Ti3Al с различной ориентацией оси деформирования, а также компьютерное

моделирование его структурных дефектов, выполненное впервые в мире. Дано

объяснение экспериментально наблюдаемых типов температурных зависимостей

предела текучести, особенностей геометрии скольжения, дислокационной

структуры и микромеханизмов разрушения Ti3Al, выяснены причины хрупкости

Ti3Al, препятствующей обработке и практическому использованию при

комнатной температуре. Установлено, что лазерное детектирование акустических полей с длиной упругой волны порядка нескольких миллиметров позволяет выявить наличие в металле совокупности микродефектов, размеры каждого из которых много меньше длины упругой волны. Доплеровский лазерный интерферометр (Рис.10а) дает возможность фиксировать мгновенные картины акустического поля в процессе взаимодействия упругих волн с микродефектами (Рис.10б).

Рис.10. а) Принцип действия ультразвукового лазерного интерферометра; б) мгновенная картина акустического поля на поверхности металлического образца детектированная с помощью ультразвукового интерферометра.

Параметры пространственного распределения акустических шумоподобных

сигналов могут быть использованы для разработки новых методик

ультразвукового неразрушающего контроля и визуализации микродефектов в

сталях. (Рис.11).

Рис.11. Распределение энергии ультразвуковых колебаний с частотой 2-15 МГц в образце стали с микропорами (а) и в бездефектном образце (б).

(Институт физики металлов).

Разработаны научные основы формирования несущего градиентного катода на

основе манганита лантана-стронция для совместного спекания с

тонкослойным электролитом (менее 10 мкм) из нанопорошков при пониженных

до 1200°С температурах. Структура катода характеризуется, значительной

газопроницаемостью благодаря высокой пористости (30-50 %), наличию

открытых пор большого размера (более 1 мкм) при малых размерах пор на

границе с электролитом. Получаемые катоды перспективны для создания твердооксидных топливных элементов с высокой удельной генерируемой

мощностью, в 2-3 раза превышающей уровень известных традиционных

технологий. (Институт электрофизики).

Установлено, что ионно-лучевая обработка существенно влияет на структуро-

и текстурообразование при первичной рекристаллизации металлических

материалов. Показано также, что предварительное применение этого

облучения влияет в дальнейшем на структуру и свойства, приобретаемые

этими материалами в результате их последующей термомагнитной обработки.

(Институт электрофизики, Институт физики металлов).

Синтезирован силикокарбид железа состава Fe5SiC путем отжига (500 ºС, 1

ч) аморфной фазы, полученной механосплавлением смеси порошков железа,

кремния и графита. Выявлено, что материал имеет орторомбическую решетку

с параметрами а=1,0043, b=0,7944, с=0,7469 нм и шестью неэквивалентными

локальными конфигурациями атомов Fe и является ферромагнетиком с

Тс=780К, mFe=1,77 μв (77К) и Н=240 кЭ (77К). При температуре свыше 590ºС

синтезированный силикокарбид распадается с образованием сплава Fe84Si16

и графита. Легирование Fe5SiC водородом, кислородом приводит к

формированию силикокарбидов с другим составом и более низкой симметрией

решетки.

Экспериментально исследована структурная эволюция в аморфной ленте

Fe90Zr10 при различных условиях измельчения (температуре окружающей

среды от 77 до 300К, энергонапряженности мельниц от 3 до 20 Вт/г) и

сдвиге под высоким давлением. Показано, что во всех случаях имеет место

нанокристаллизация аморфного сплава с образованием сверхпересыщенного

твердого раствора ά-Fe(Zr). Установлено, что механическая деформация

является главной причиной нанокристаллизации при измельчении, в то время

как сопутствующий локальный тепловой разогрев приводит лишь к

незначительному сдвигу продуктов кристаллизации по направлению к

равновесию. (Физико-технический институт).

Электрофизика

Экспериментально продемонстрирован импульсно-периодический режим работы

наносекундного квазистационарного релятивистского СВЧ генератора

обратной волны диапазона частот 38 ГГц при электронном к.п.д. не менее

35% . За счет оптимизации энергообмена слабо замагниченного электронного

потока со встречной гармоникой СВЧ волны TM01 на частоте повторения 10

Гц достигнута пиковая мощность 4-х наносекундных СВЧ импульсов 160-170

МВт.

С помощью прямых корпускулярно-спектроскопических методов впервые

исследован зарядовый состав плазмы и распределение ионов по энергиям в

короткой вакуумной искре при длительности импульса напряжения 5 нс и

амплитудой 150 кВ. Зарядовый состав плазмы оказался идентичным таковому

для плазмы дугового разряда с тем же материалом катода (углерод и медь),

что является свидетельством полного его формирования за время менее 5 нс

на расстоянии менее 100 мкм от взрыво-эмиссионного центра. При этом

обнаружено, что даже за столь короткие времена действия импульса

напряжения в разряде происходит коллективное ускорение ионов в сторону

анода, эффективность которого пропорциональна заряду иона и растет с

увеличением межэлектродного промежутка. (Институт электрофизики).

В диапазоне частот 10 ГГц экспериментально реализован продолжительный

режим генерации гигаваттных субнаносекундных микроволновых импульсов

сверхизлучения с пиковой мощностью до 3 ГВт и средней мощностью

киловаттного уровня в пакете длительностью 10-100 с на частотах

повторения до 300 Гц. Впервые в этом диапазоне частот продемонстрирован

эффект стабилизации фазы СВЧ колебаний по отношению к фронту ускоряющего

импульса, превышающему в 3-4 раза по длительности период СВЧ генерации.

(Институт электрофизики, Институт сильноточной электроники СО РАН, Физический

институт РАН).

Теплофизика

Определены температурные зависимости кавитационной прочности ряда

органических жидкостей в интервале отрицательных давлений от

атмосферного до –5рк (рк – давление в критической точке) методом

импульсного нагрева жидкости в волне отрицательного давления.

Установлено, что при темпе разогрева выше 1 К/мкс кавитация развивается

на пузырьках флуктуационного происхождения. При отрицательных давлениях

ниже – 3рк обнаружено сильное снижение прочности жидкости, не

согласующееся с теорией гомогенной нуклеации.

Предложена модель лавинообразных пульсаций в критических и переходных

режимах тепломассообмена с участием фазовых превращений. По данным

исследований релаксации при установлении стационарного стохастического

процесса с низкочастотной расходимостью спектров мощности флуктуаций

найдена степенная зависимость распределений длительности и максимальных

значений «лавин». На примерах интенсивной кавитации в ультразвуковом

поле и критического истечения струй перегретой воды показано, что

экспериментальные значения длительностей крупномасштабных пульсаций

распределены по степенному закону. (Институт теплофизики).

Проблемы энергетики

Разработан инновационный метод экономической оценки информационной

составляющей геологоразведочного процесса в форме стоимостного

эквивалента дефицита геологической информации при поиске залежей

углеводородов. Метод позволяет увязать разнородные геологические

показатели (характеристики геометрии напластований,

фильтрационно-емкостных свойств пород, флюидоупоров и нефтегазового

флюида), представив их в виде единого вероятностного показателя

информационной достаточности посредством функции Хемминга. (Институт

социально-экономических и энергетических проблем Севера).

Межотраслевые проблемы экологии

Получены системные доказательства существования «антипарникового»

эффекта при сорбировании дисперсной водной средой молекул целого ряда

парниковых газов (CO2, CH4, C2H2, C2H6, N2O). Для всех без исключения

исследованных газов сорбирование кластерами воды их молекул приводит к

образованию устойчивых гетерокластеров и «антипарниковому» эффекту за

счёт уменьшения интенсивности поглощения инфракрасного излучения и

сдвига наиболее интенсивного участка в ИК-спектрах поглощения в сторону

низких частот, где интенсивность излучения Земли меньше.

Результатами масштабной геохимической снеговой съемки территории г.

Ноябрьска (ЯНАО) подтверждено принципиальное различие в характере

пространственного распределения растворимых и нерастворимых соединений

одного и того же элемента при загрязнении среды тяжелыми металлами,

ранее обнаруженное для промышленной зоны г. Карабаш с единым источником

загрязнения. Ореол загрязнения территории г. Ноябрьска, формирующийся за

счет нескольких распределённых источников выбросов, подчиняется той же

закономерности. Расчётами, проведёнными совместно с японскими учёными

(Университета Цукуба), показана необходимость учёта различия

закономерностей роста растворимых и нерастворимых аэрозолей, следствием

чего является расслоение единого поля загрязнений.

Сформулированы ключевые компоненты комплексных стратегических

исследований, направленных на теоретическое обоснование, создание и

апробацию методического инструментария выявления реальных и

потенциальных угроз экологической безопасности в районах размещения

предприятий топливно-энергетического комплекса. Определены приоритетные

направления работ, обоснованы методики оценки антропогенной нагрузки на

экосистемы территории и выбор соответствующих индикаторов антропогенной

нагрузки. Проведен предварительный анализ вероятных сценариев

социально-экономического развития городских территорий Салехарда,

Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и их возможных экологических

последствий на основе площадного натурного обследования с отбором и

анализом проб природных сред. (Институт промышленной экологии).

Выполнены наблюдения за характеристиками атмосферного аэрозоля в пункте

мониторинга на Урале, включенном в глобальную сеть AERONET и

региональную сеть AEROSIBNET. Определены значения аэрозольной оптической

толщи (для семи длин волн в диапазоне 340-1020 нм), влагосодержания,

показателя Ангстрема (в интервале длин волн 440-870 нм), а также

получены данные о бимодальной функции распределения аэрозольных частиц

по размерам. Анализ накопленных результатов измерений и проведенных

расчетов движения воздушных масс (обратных траекторий) впервые позволил

сформулировать понятия "зоны влияния" и "конуса влияния" для прибора,

выполняющего измерения в атмосфере. Проведена оценка зон и конусов

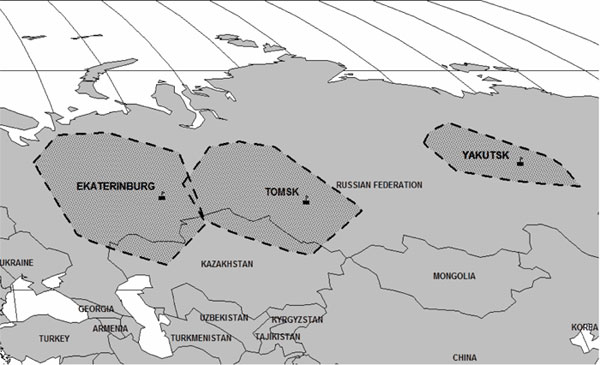

влияния для пунктов наблюдения: Екатеринбург, Томск, Якутск (Рис.12).

Получаемые долговременные ряды данных имеют фундаментальное значение для

понимания процессов формирования климата, глобального потепления,

регионального переноса атмосферных аэрозолей, а также для разработки

новых эффективных методов мониторинга атмосферных явлений в глобальном и

локальном масштабах. (Институт промышленной экологии, Астрономическая

обсерватория и лаборатория физики аэрозолей НИИ ФПМ УрГУ).

Предложен принципиально новый подход к менеджменту основных типов

критичных инфраструктур (КИ) на основе критерия территориального индекса

качества жизни (ТИКЖ). ТИКЖ – индикатор, отражающий одновременно текущий

уровень способности общества предотвращать природные, техногенные и

преднамеренные катастрофы и ожидаемую при этом продолжительность жизни.

Он позволяет связывать отдельные частные задачи микро-, макро- и мега-

механики, надежности и анализа риска КИ с экономическими показателями их

функционирования, социальными аспектами устойчивого развития территории,

и региональной безопасностью. Элементы данной разработки были

использованы в цикле исследований, связанных с глобальным потеплением и

методами его предотвращения путем захоронения СО2 в трещиноватых породах

земной коры или в глубинных зонах мирового океана, в рамках

Межправительственной комиссии по изменению климата Всемирной

метеорологической организации ООН (IPCC WMO UN), удостоенной, включая

авторов данного исследования, Нобелевской премии мира 2007 г. (Научно-инженерный

центр "Надёжность и ресурс больших систем

машин").

|

| © Уральское отделение Российской академии наук |